|

|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年09月

- 2014年08月

- 2014年07月

- 2014年06月

- 2014年05月

- 2014年04月

- 2014年03月

- 2014年02月

- 2014年01月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年09月

- 2013年08月

- 2013年07月

- 2013年06月

- 2013年05月

- 2013年04月

- 2013年03月

- 2013年02月

- 2013年01月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年09月

- 2012年08月

- 2012年07月

- 2012年06月

- 2012年05月

- 2012年04月

- 2012年03月

- 2012年02月

- 2012年01月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年09月

- 2011年08月

- 2011年07月

- 2011年06月

- 2011年05月

- 2011年04月

- 2011年03月

- 2011年02月

- 2011年01月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年09月

- 2010年08月

- 2010年07月

- 2010年06月

- 2010年05月

- 2010年04月

- 2010年03月

- 2010年02月

- 2010年01月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年09月

- 2009年08月

- 2009年07月

- 2009年06月

- 2009年05月

- 2009年04月

- 2009年03月

- 2009年02月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年09月

- 2008年08月

- 2008年07月

- 2008年06月

- 2008年05月

- 2008年04月

- 2008年03月

- 2008年02月

- 2008年01月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年09月

- 2007年08月

- 2007年07月

- 2007年06月

- 2007年05月

- 2007年03月

- 2007年02月

- 2006年11月

- 2006年10月

- 2006年07月

- 2006年06月

- 2006年05月

- 2006年04月

-

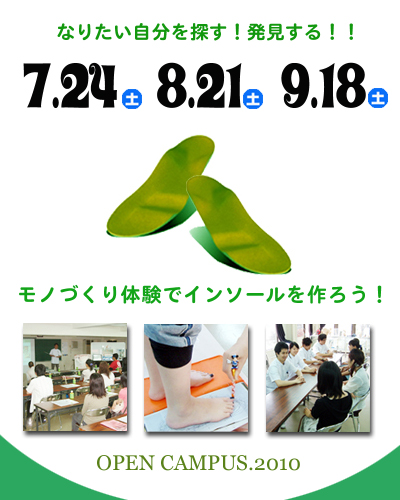

体験授業では「足部の機能解剖」について講義を聞いていただきます。そして、足の採型用の特殊なスポンジ「トリッシャム」を使って自分の足の型を採ってみましょう!

さらに、立位時の足の荷重状況を反映する「フットプリント」を採って、自分の足を分析してみましょう!

入試情報や学生生活など、どんどん質問して義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!

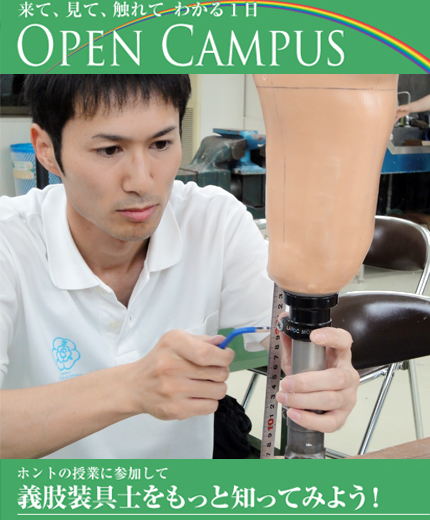

義肢装具士を体感する1日 OPEN CAMPUS 2016 実学が未来のキミを強くする!

★☆当日のスケジュール☆★ ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩 ◇12:00 体験授業(自分の足を分析してみよう!) ◇13:35 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇13:35 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇14:00 終 了(予定)

★POINT お昼休憩に軽食をご用意いたします。 ※採型を体験していただきますので、汚れてもよい服装でご参加ください。

義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!

義肢装具士は『モノづくり』と『コミュニケーション』の仕事です。 自分のつくりだしたモノが、目の前で喜ばれる そんな仕事にやりがいを感じるキミを応援します!" target="_blank">10月29日(土)足の構造を分析してみよう! -

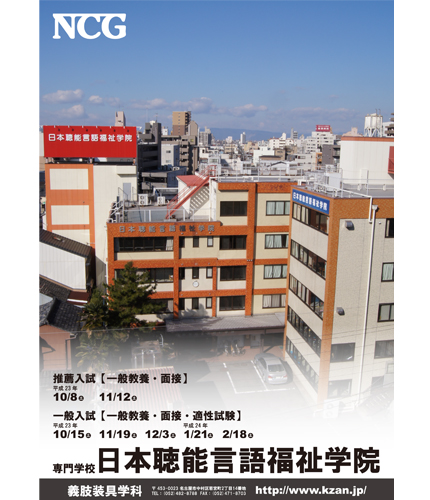

平成28年度 義肢装具学科 入学試験についてご案内します。

推薦一次・一般一次試験の出願を下記の通り受付けます。

受験希望の方はご確認の上、出願手続をお願いします。

◆試験科目 推薦入学試験: 一般教養(国語・コミュニケーション英語ⅠⅡ・適性(空間把握))・面接 一般入学試験: 一般教養(国語・コミュニケーション英語ⅠⅡ英語)・適性(ペーパークラフト実技)・面接

◆試験日程 推薦一次:平成28年10月8日(土) 出願期間:平成28年10月1日(土)~平成28年10月6日(木) 必着

一般一次:平成28年10月8日(土) 出願期間:平成28年10月1日(土)~平成28年10月6日(木) 必着

義肢装具学科では随時、学校見学および義肢装具製作施設見学ツアーを行っています。大切なあなたの進路決定のために、ぜひご参加ください!ご連絡お待ちしています!

見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。

" target="_blank">平成29年度 推薦一次・一般一次入学試験 出願期間のご案内

" target="_blank">平成29年度 推薦一次・一般一次入学試験 出願期間のご案内 -

11:30~ 休 憩

オープンキャンパスでは、在校生が参加者の皆さんと直接お話しをさせていただきます。学校生活や講義内容について、在校生から実際の話が聞けることも、本校のオープンキャンパスの大きな特色です!

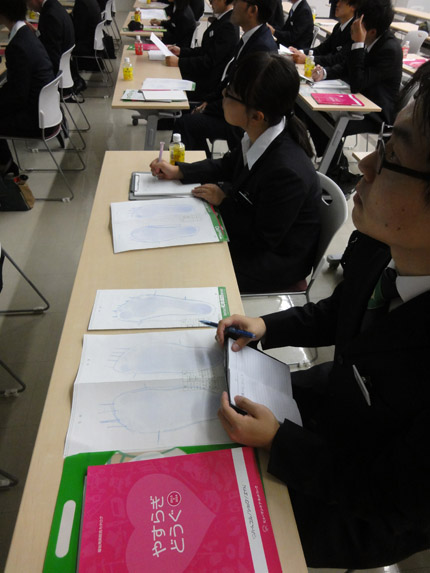

11:45~ 学生企画「わたしの一週間」

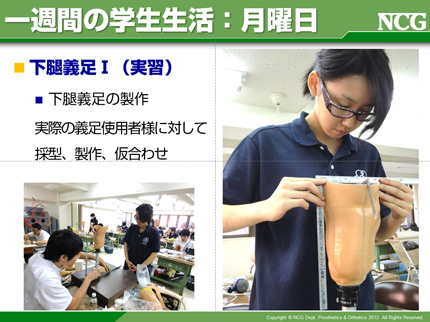

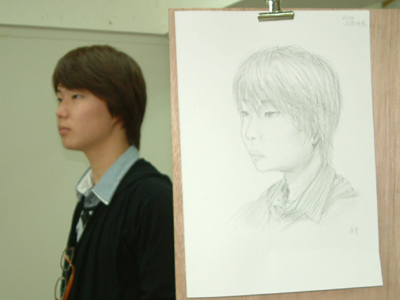

ここでは2年生の学生さんが、一週間の学校生活や義肢装具を学ぶ楽しさについて発表をしてくれました。

参加者の皆さんも学生さんの発表に興味津々の様子でした。

11:45~ 学生企画「わたしの一週間」

ここでは2年生の学生さんが、一週間の学校生活や義肢装具を学ぶ楽しさについて発表をしてくれました。

参加者の皆さんも学生さんの発表に興味津々の様子でした。

12:00~ ランチタイム

参加者の皆さんと在校生が一緒にランチをとりながら、楽しい雰囲気のなかでいろいろなご質問にお答えしています。

12:00~ ランチタイム

参加者の皆さんと在校生が一緒にランチをとりながら、楽しい雰囲気のなかでいろいろなご質問にお答えしています。

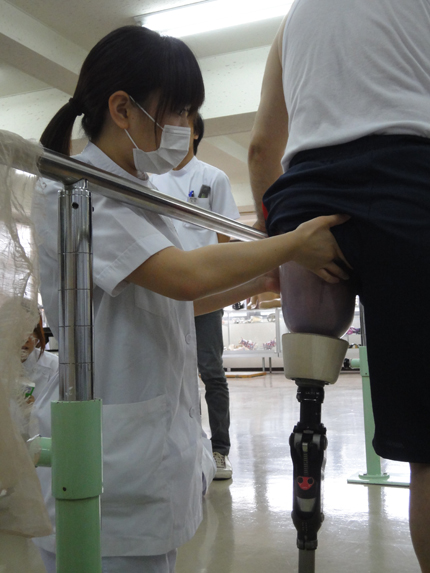

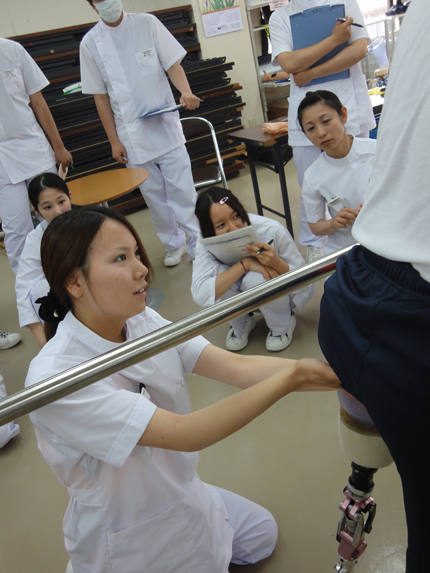

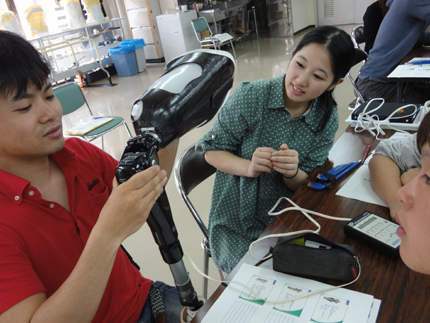

12:30~ 体験授業

午後からはいよいよ体験授業です。

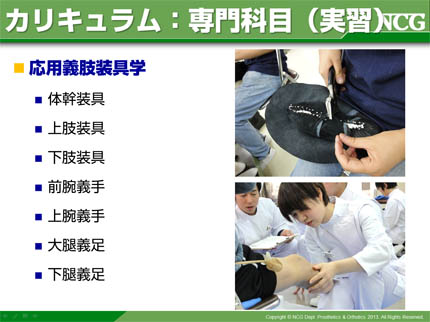

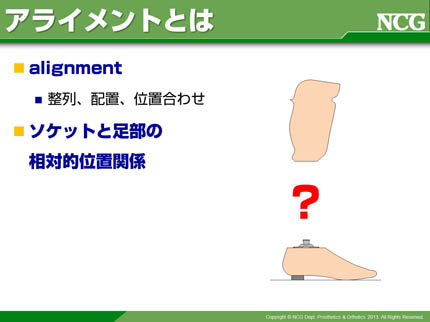

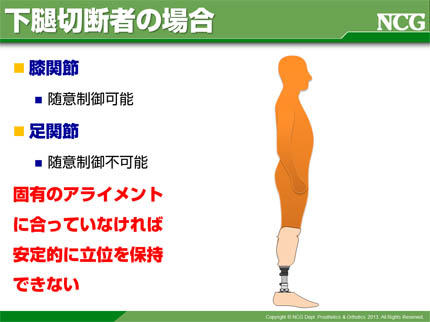

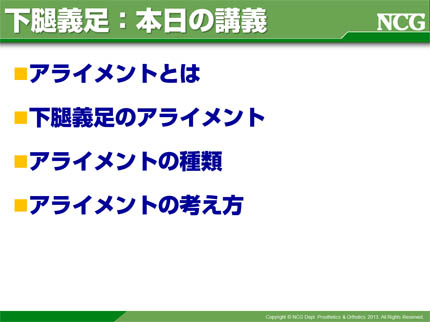

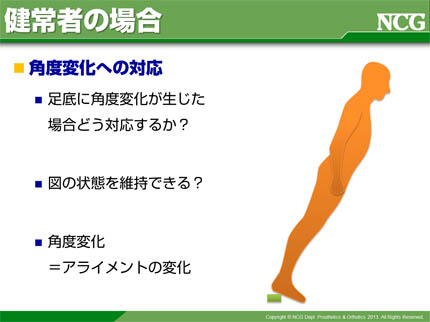

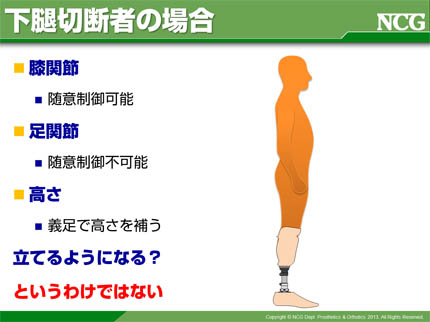

まず、義肢装具学科で行われている講義内容と同じレベルの講義をそのまま受講していただきます。今回のテーマは「下腿義足のアライメント」でした。失われた部分の義足を製作しただけでは、

立ったり、歩いたりすることができないことを理論的に理解して

いただけたと思います。義肢装具士はモノづくりだけでなく、患者様に適切にフィッティングさせる技術が必要です。

12:30~ 体験授業

午後からはいよいよ体験授業です。

まず、義肢装具学科で行われている講義内容と同じレベルの講義をそのまま受講していただきます。今回のテーマは「下腿義足のアライメント」でした。失われた部分の義足を製作しただけでは、

立ったり、歩いたりすることができないことを理論的に理解して

いただけたと思います。義肢装具士はモノづくりだけでなく、患者様に適切にフィッティングさせる技術が必要です。

今回は下腿義足と大腿義足のユーザーにご協力いただきました。

今回は下腿義足と大腿義足のユーザーにご協力いただきました。

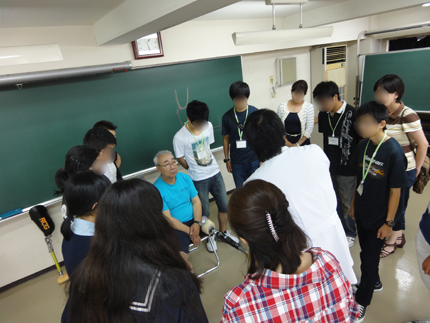

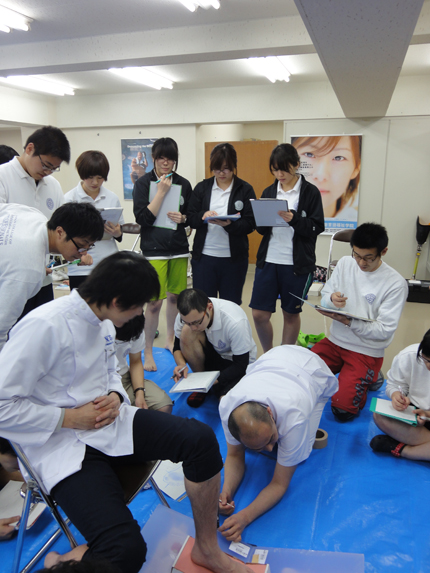

まずは下腿義足ユーザーの歩行観察です。講義で聞いた歩行観察のポイントを思い出して、じっくり観察してみましょう。

歩行中に義足が地面に着いている時間はほんの一瞬ですが、この一瞬にいろいろな体の変化を観察できたと思います。

まずは下腿義足ユーザーの歩行観察です。講義で聞いた歩行観察のポイントを思い出して、じっくり観察してみましょう。

歩行中に義足が地面に着いている時間はほんの一瞬ですが、この一瞬にいろいろな体の変化を観察できたと思います。

それでは、義足の調整をしてみましょう!

先生はネジを何回かまわしたようですが、歩行にどのような変化が現れるでしょうか?

それでは、義足の調整をしてみましょう!

先生はネジを何回かまわしたようですが、歩行にどのような変化が現れるでしょうか?

義足を調整した後に、再度歩いていただきます。

先ほどの歩行と比べて、どこが変化したか分かりますか?

義足を調整した後に、再度歩いていただきます。

先ほどの歩行と比べて、どこが変化したか分かりますか?

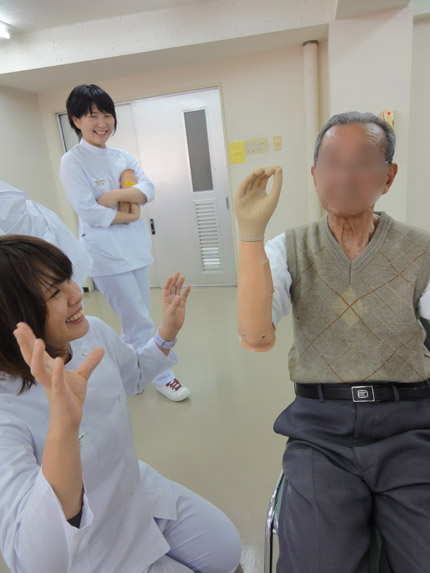

続いて、大腿義足ユーザーのデモンストレーションです。

大腿義足は、切断端(四肢が残存している部分)とソケットが“吸着”することで義足を懸垂しています。フィッティングが良いソケットは切断端にピッタリと吸着しているため、力いっぱい引っ張っても義足が抜けません!

続いて、大腿義足ユーザーのデモンストレーションです。

大腿義足は、切断端(四肢が残存している部分)とソケットが“吸着”することで義足を懸垂しています。フィッティングが良いソケットは切断端にピッタリと吸着しているため、力いっぱい引っ張っても義足が抜けません!

次は、パラリンピックなどでも使用される「スポーツ用下腿義足」の走行デモンストレーションです。参加者の皆さんは初めて見るカーボン製の足部、通称“板バネ”での走行に興味津々でした!

次は、パラリンピックなどでも使用される「スポーツ用下腿義足」の走行デモンストレーションです。参加者の皆さんは初めて見るカーボン製の足部、通称“板バネ”での走行に興味津々でした!

次は義足ユーザーへの“質問コーナー”です。

参加者の皆さんの素朴な疑問にお二人とも快くお答えいただき、和やかな歓談となりました。

次は義足ユーザーへの“質問コーナー”です。

参加者の皆さんの素朴な疑問にお二人とも快くお答えいただき、和やかな歓談となりました。

最後は義足歩行を疑似体験できる“模擬義足”の装着です。

慣れないうちは立つのもやっとですが・・・。

最後は義足歩行を疑似体験できる“模擬義足”の装着です。

慣れないうちは立つのもやっとですが・・・。

先生や在校生からの“義足の歩き方”のアドバイスを受けて、上手に歩けるようになりましたね!

先生や在校生からの“義足の歩き方”のアドバイスを受けて、上手に歩けるようになりましたね!

こちらは“模擬大腿義足”に挑戦中ですね!

大腿義足は膝上の切断なので、膝関節は人工の関節“膝継手”に置き換えられます。自分で膝の曲げ伸ばしをコントロールできるようにならないと義足に体重をかけることがとても怖い、ということがよくお解りいただけたと思います。

こちらは“模擬大腿義足”に挑戦中ですね!

大腿義足は膝上の切断なので、膝関節は人工の関節“膝継手”に置き換えられます。自分で膝の曲げ伸ばしをコントロールできるようにならないと義足に体重をかけることがとても怖い、ということがよくお解りいただけたと思います。

参加者(保護者)の声 とても楽しく、良いオープンキャンパスでした。次も参加したいと思います。 (高校3年)

2回目の実習体験でしたが、前回より上手にできてうれしかったです。歩行観察では、少しの角度のズレで足の動きだけではなく、上半身のゆれ方が大きくなっていたのがとても興味深かったです。 (高校3年)

模擬義足を装着してみて、違和感に戸惑いました。太ももの筋肉がとても疲れた感じがしました。貴重な体験ができて良かったです。 (高校3年)

義肢装具士について知らなかったことがたくさんありましたが、今日の講義でたくさん知ることができました。 (高校3年)

知っていたこともあったけど、知らないことも多く聞けて良かったです。次のオープンキャンパスも参加したいと思います。 (高校3年)

体験授業がとても面白かったです。また、質問の答えが分かりやすかったです。 (高校3年)

今回は模擬義足を装着するという貴重な体験をさせてもらいました。入試がとても不安でしたが、先輩方のアドバイスをいただき少し気分が軽くなりました。合格できるように頑張ります。 (高校3年)

模擬義足の装着体験をさせて頂きました。歩くのがとても難しく、気を抜くと膝が曲がって転倒してしまいそうでした。ユーザーさんの気持ちを体験できました。 (高校3年)

義肢装具士の業務には様々な分野があることを知ってとても驚きました。義足をつけて歩くことができ、良い体験ができました。 (高校2年)

初めて義肢装具士養成校に来て、色々なことを知る事ができて、さらに義肢装具士に興味を持ちました。とても大変そうな学校生活だと思いましたが、同じ目標を持つ学生ばかりなので、とても楽しそうでした。また来てみたいと思います。 (高校2年)

体験授業で実際に義足を使われている方のお話が聞けて、とても面白かったです。今後の進路の候補として考えたいと思いました。 (高校2年)

説明が分かり易く、良かったです。学生さんの普段の生活についても分かり良かったです。義足ユーザーの方とお話ができて良かったです。とても丁寧なわかりやすいオープンキャンパスでした。 (保護者)

義肢装具士という職業にとても興味を持つことができ、子供がこの職業に就けるようサポートしていきたいと思いました。 (保護者)

先生方も学生さんもまとまりがある感じがして、とても良い学校だと思いました。義肢装具士は、今まで自分の身近になかった世界でしたが、参加して大きく社会貢献ができる職業だと分かり、とても好意的に感じることができました。先生方や学生さんの感じもとても親切で良かったです。ぜひ、ここで学ばせたいと思いました。よろしくお願い致します。 (保護者)

今日は学生発表を聞きたくて参加させて頂きました。先生方や生徒さんの雰囲気も良く、いつも気持ちの良い対応をして下さるので、今回も安心しました。お世話になると思いますが、よろしくお願い致します。 (保護者)

参加者の皆さん、今回もご参加いただき、ありがとうございました!今後も義肢装具学科の魅力を伝えるコンテンツをたくさんご用意して皆様のご参加をお待ちしています!" target="_blank">NEW! OPEN CAMPUS『義足ユーザーの歩行を観察してみよう!』 -

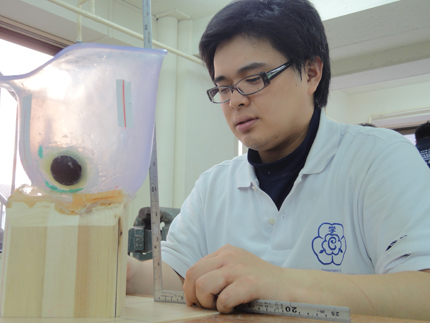

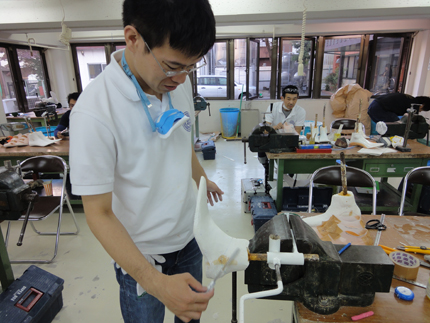

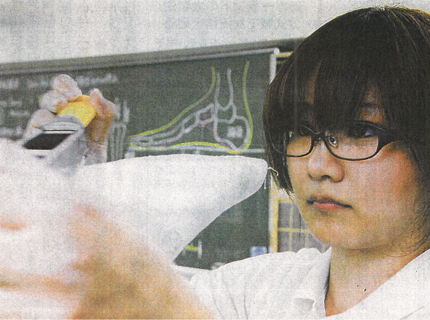

陽性モデルを修正する前に、骨標本で骨盤の解剖学的な特徴を十分に理解し、採型が正確に行われたかを確認して行きます。

大腿骨の位置を捉えて釘を打ち込みます。IRCソケットは常に骨の位置を確認しながら陽性モデル修正を行います。

大腿骨の位置を捉えて釘を打ち込みます。IRCソケットは常に骨の位置を確認しながら陽性モデル修正を行います。

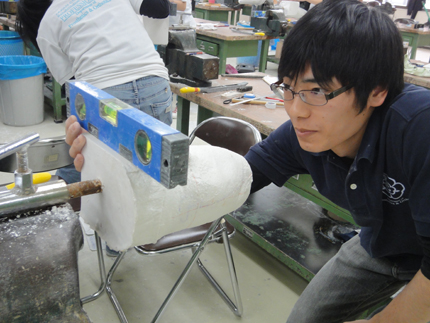

実際に義足を装着して立位をとった状態を想定し、製作上のすべての基準となるアライメントを設定します。緻密な作業が続きますが、ソケットの適合性を高めるにはこのような緻密な作業の積み重ねが重要となります。

実際に義足を装着して立位をとった状態を想定し、製作上のすべての基準となるアライメントを設定します。緻密な作業が続きますが、ソケットの適合性を高めるにはこのような緻密な作業の積み重ねが重要となります。

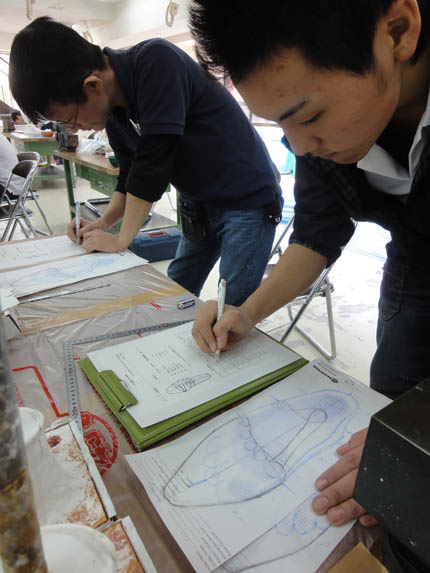

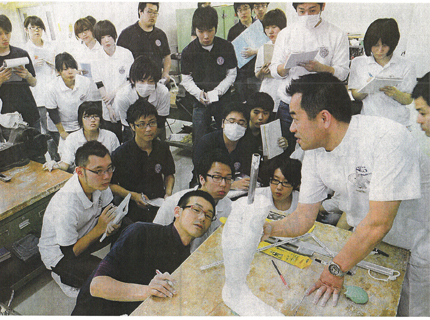

香川先生のデモンストレーションの進行に合わせて、製作工程が板書されます。細かな修正ポイントが丁寧に示されていて、一目瞭然ですね!

香川先生のデモンストレーションの進行に合わせて、製作工程が板書されます。細かな修正ポイントが丁寧に示されていて、一目瞭然ですね!

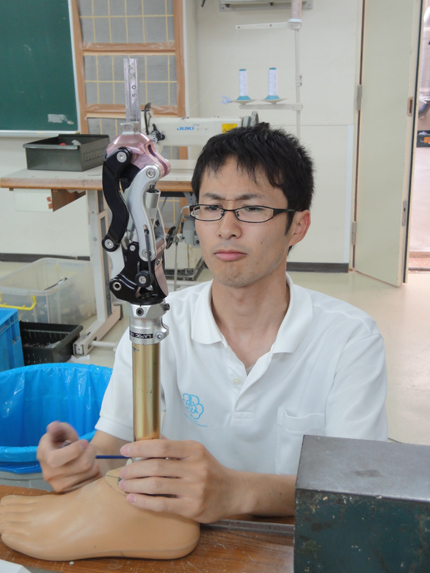

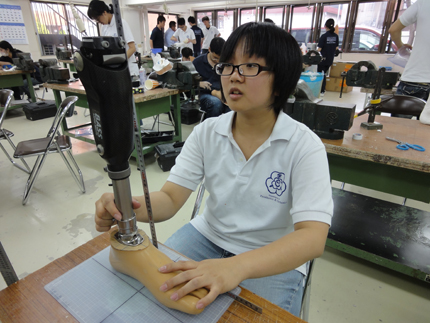

さあ、いよいよ実践です!

香川先生の陽性モデルをよく観察して、正確に再現することを心掛けましょう!

さあ、いよいよ実践です!

香川先生の陽性モデルをよく観察して、正確に再現することを心掛けましょう!

次は、ソケットのフィッティング作業の様子をレポートします。 3年生の製作したソケットが、どのような結果となるか楽しみです! " target="_blank">NEW! 3年生 IRCソケットの陽性モデル修正が行われました。 -

前期に引き続き、香川貴宏先生(㈱松本義肢製作所)にご指導いただきます。IRCソケットは、四辺形ソケットと比べ、より厳密な坐骨周辺の適合性が求められるため、骨形状を解剖学的に理解していることが重要となります。

IRCソケットは坐骨周辺の形状を正確に採型することが必要となるため、二人一組で採型します。

IRCソケットは坐骨周辺の形状を正確に採型することが必要となるため、二人一組で採型します。

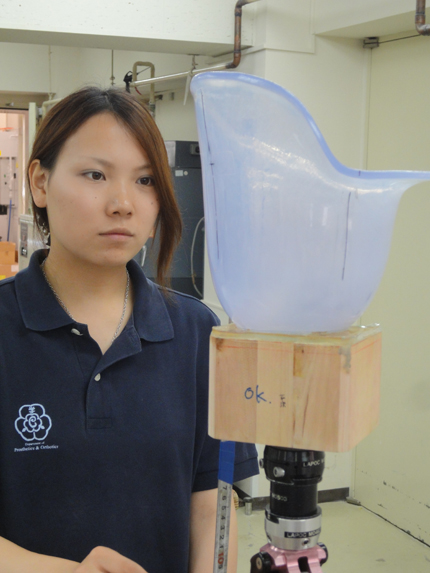

採型を終えると、陰性モデルのチェックを行います。

IRCソケットの適合の要となる、「骨M-L径」が採寸した数値と合致しているか確認をします。

採型を終えると、陰性モデルのチェックを行います。

IRCソケットの適合の要となる、「骨M-L径」が採寸した数値と合致しているか確認をします。

メインで採型をする人、採型者をサポートする人、お互いの息が合っていないと上手く採型できません。切断者の負担も考えて、段取り良く採型して下さいね!

メインで採型をする人、採型者をサポートする人、お互いの息が合っていないと上手く採型できません。切断者の負担も考えて、段取り良く採型して下さいね!

次回は、陽性モデル修正の様子をレポートします! 10月からは後期の授業が始まりますので、引き続き講義の様子をどんどんお伝えして行きます!" target="_blank">NEW! 3年生 大腿義足の採型実習が行われました。 -

深谷先生(写真左)、藤田先生(写真右)は本学院の卒業生であり、義肢パーツメーカーに勤務する義肢装具士として現在どのように義肢ユーザーと関わっているのか、仕事の楽しさや魅力などを交えながらご講義いただきました。

義肢装具士は多種多様な義肢パーツの特徴を理解している必要があります。膝継手や足部の機能が義足ユーザーの生活にどのように影響するのか、しっかり勉強して下さいね!

義肢装具士は多種多様な義肢パーツの特徴を理解している必要があります。膝継手や足部の機能が義足ユーザーの生活にどのように影響するのか、しっかり勉強して下さいね!

最後に、「模擬義足」を使って義足足部の感触を一つ一つ体験しました。ご紹介いただいた足部のなかには、小走りができる高機能なものから、ゆっくり歩きで安全性を重視した低活動者向けのものまで幅広くあり、学生たちもこれらの感触の違いに驚いていたようです。

深谷先生、藤田先生本当にありがとうございました! " target="_blank">NEW! ottobock社の義足膝継手特別講義が行われました。 -

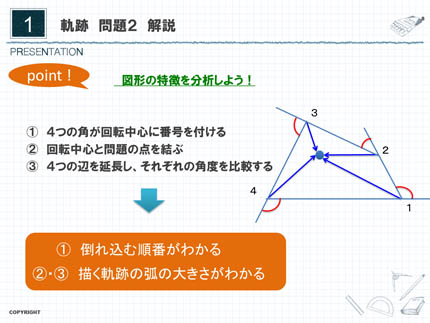

「入試直前対策講座」と題し、いよいよ間近に迫った10月からの入学試験のポイントについて詳細にお話しします。

入試に備えてしっかりと情報収集をしてください!!

筆記試験の出題傾向と学習の要点、面接試験の重要ポイントなどについて具体的に説明を行います。ポイントをおさえて、ぜひ入学試験のご参考にしてくださいね!

義肢装具士を体感する1日 OPEN CAMPUS 2016 実学が未来のキミを強くする!

★☆当日のスケジュール☆★ ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩 ◇11:45 入試直前対策講座(入試に備えてしっかりと情報収集!) ◇12:50 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇12:50 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇13:15 終 了(予定)

筆記試験の出題傾向と学習の要点 面接試験の重要ポイントなどについて具体的に説明を行います!

義肢装具士は『モノづくり』と『コミュニケーション』の仕事です。 自分のつくりだしたモノが、目の前で喜ばれる そんな仕事にやりがいを感じるキミを応援します!" target="_blank">9月10日(土)入試直前対策講座! -

2年生が担当している患者様については2年生が事前に説明をします。

熱心にメモを取り、質問をする1年生

熱心にメモを取り、質問をする1年生

患者様とも関わらせていただきました

患者様とも関わらせていただきました

やや緊張気味。でも、せっかくの機会を逃さないように、積極的にお話をしようと頑張っています。

やや緊張気味。でも、せっかくの機会を逃さないように、積極的にお話をしようと頑張っています。

見学後には2年生と質疑応答の時間。1年生から沢山良い質問が出ました。 2年生も1年生からの質問に答え、その後、さらに1年生のレポート添削も2年生がしてくれます。 2年生は先輩が後輩を育てようとする姿勢が学生のうちから身についており、1年生が少しでも理解できるように説明も工夫し、準備をしていました。 1年生は今回の見学で学習へのモチベーションがさらに高まったようです! これから専門科目がさらに進んできます。 今回の経験と知識をぜひ結び付けてくださいね。 " target="_blank">聴能1年生が学内臨床見学をしました -

「保育園にお邪魔して、手を取り一緒に遊んで話をしてきました。」「園児は元気いっぱいで、水遊びなどがとても楽しかった、行ってよかった」という声がほとんどでした。

そして、子どもの正常発達の理解が深まったようです。学生の気づきや感想で印象的なものを少し紹介します。

「保育士さんの声のトーンの違いで園児の理解が違うことがわかりました」 「2-3歳でも自分でロッカーに荷物を入れて連絡帳を提出できていました。また、一人で着替えをし、昼寝後の布団たたみができることにびっくりしました」 「3歳児は思ったより人の話を理解して、助詞を使った話をすることに驚きました」

書ききれないほどたくさんありますので、このくらいにしておきます。 5歳と3歳の違いに気付くことも多かったようです。 また、「譲ってあげる心を育てる」など保育士さんのおはなしややさしさも印象に残っているようでした。

保育園の方々、お忙しい中本当にありがとうございました。

" target="_blank">補聴1年生の保育実習レポートです -

Yさんの感想

実習指導者の臨床される姿を見て、「言語聴覚士になりたい!」という気持ちを新たにした学生がたくさんいます。 お世話になった先生方、本当にありがとうございました。 先生方より頂いた実習生へのアドバイス、励まし、注意などをしっかりフィードバックいたしますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

実習指導者の聴能19期 井村 舞先生を囲んで。ちなみに両脇はNさんでもYさんでもありません。

実習指導者の聴能19期 井村 舞先生を囲んで。ちなみに両脇はNさんでもYさんでもありません。

" target="_blank">補聴2年生が見学実習から帰ってきました -

体験授業では「筋電義手」の仕組みを学び、電動ハンドを自身の電気信号でコントロールする体験ができます!

また、実際の義手ユーザーにお越しいただき、義手の装着や操作方法についてデモンストレーションを見学していただきます!

体験実習では参加者のみなさんの筋電位を導出し、実際に筋電義手の操作訓練を体験していただきます!

また、今回のオープンキャンパスでは「学生企画 一週間の学生生活」と題し、3年生の先輩から毎日どんな風に学校で過ごしているか?、どんな授業を受けているか?などなど、皆さんの気になる「学校生活」についてプレゼンテーションをしてもらいます!!

先生はもちろん、在校生と話す機会もたくさんありますので、入試情報や学生生活など、どんどん質問して、義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!

義肢装具士を体感する1日 OPEN CAMPUS 2016 実学が未来のキミを強くする! ★☆当日のスケジュール☆★ ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩(在校生とおしゃべりして情報収集!) ◇11:45 学生企画(在校生による学校生活のプレゼンテーション!) ◇12:00 昼 食(在校生と軽食をとりながら、気軽に何でも聞いちゃおう!) ◇12:30 体験授業(筋電義手に触れてみよう!) ◇15:00 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇15:00 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇15:30 終 了(予定) 義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス! 義肢装具士は『モノづくり』と『コミュニケーション』の仕事です。 自分のつくりだしたモノが、目の前で喜ばれる そんな仕事にやりがいを感じるキミを応援します!" target="_blank">8月20日(土)筋電義手に触れてみよう! -

学生と話そうコーナー : 学生の本音が聞けます

学生と話そうコーナー : 何でも質問して下さい

学生と話そうコーナー : 何でも質問して下さい

仕事紹介を聞き、「言語や聴覚についてより理解ができ、参加して良かった。」という意見や、学内ツアーに参加し、「実際に使用する道具などを見て実感できた。」という声を聞くことができました。

STが使用する道具を説明します

STが使用する道具を説明します

次回は9月17日(土)に開催予定です。学院にご興味のある方はぜひお越しください。お待ちしています。

オープンキャンパス来てくださーい。人形のアイちゃんも待ってますよ。

オープンキャンパス来てくださーい。人形のアイちゃんも待ってますよ。

" target="_blank">オープンキャンパスの様子です -

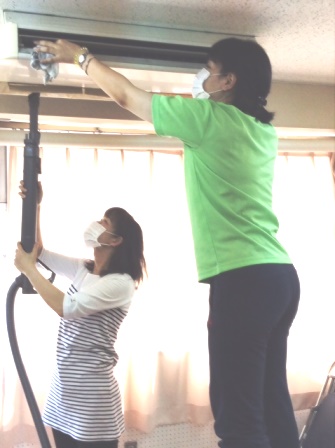

分解して洗って干す

マスクは必須

マスクは必須

今日の名古屋は35度を超える猛暑日。 エアコンの掃除はエアコンを入れられないため、汗がぼたぼた。 大倉先生が音楽をかけて(誰の曲かは内緒です)、汗だく、変なテンションになりながら、真夏の大掃除は行われました。

なぞのテンション その1 ファブリーズ二刀流

なぞのテンション その1 ファブリーズ二刀流

なぞのテンション その2 マイレイコップ(家から持参)を持つ大倉先生

なぞのテンション その2 マイレイコップ(家から持参)を持つ大倉先生

訓練室の空気がすっきりした気がします(当学院比)。 なにやら気持ちもすっきりして、打ち上げ気分でアイスクリームを食べる教員たちでした。 ちなみに園田先生は男らしく(?)顔を水洗いしてすっきりしていました 笑。 " target="_blank">真夏の大掃除 教員編 - 訓練課題を制作中・・・ " target="_blank">臨床実習奮闘中!!

-

宿から海を眺める学生たち どの部屋もオーシャンビューでした

2日目も隙あらばアイスクリームを食べる女子

2日目も隙あらばアイスクリームを食べる女子

全員集合!

全員集合!

2日間、楽しく無事に過ごせました。 学外授業担当係さん、おつかれさまでした。

" target="_blank">補聴2年生学外授業4 (写真のみ)

会場は愛知県小牧市の義肢装具製作会社、(株)松本義肢製作所です。 義肢や装具、車椅子など多岐に渡る製品が義肢装具士の手によってオーダーメイドで製作される様子を見学していただきます。 当日は施設の方に、義肢装具製作会社での義肢装具士の役割や、医療における義肢装具製作施設の役割についてご説明いただきます!

当日のスケジュール ◇12:30 受 付((株)松本義肢製作所 現地集合) ◇13:00 学科説明 ◇14:00 休 憩 ◇14:15 特別講義(施設の方から義肢装具士の役割についてご説明) ◇15:15 休 憩 ◇15:30 施設見学(義肢装具士の現場を見学しよう!) ◇16:30 終 了(予定 現地解散)

◆会 場 株式会社 松本義肢製作所(愛知県小牧市大字林210-3) ※イベントに関するお問い合せは、本学までご連絡ください。

◆アクセス 【名古屋駅よりお越しの場合】 名古屋―小牧駅(乗り換え2回) 名古屋市営地下鉄桜通線 『名古屋』 ↓ 名古屋市営地下鉄桜通線・徳重行 『久屋大通』 (乗り換え1回目) ↓ 名古屋市営地下鉄名城線・右回り大曽根・本山方面 『平安通』 (乗り換え2回目) ↓ 名古屋市営地下鉄上飯田線・犬山行 『小牧』下車 ※上飯田線は上飯田からそのまま名鉄小牧線に連絡しています。

【名鉄小牧駅より】 名鉄小牧線 小牧駅・小牧原駅から あおい交通(ピーチバス桃花台循環コース・桃花台行)古雅(こが)3丁目下車 小牧駅前-古雅3丁目 11:05発-11:23着 11:35発-11:53着 12:05発-12:23着 徒歩約10分 篠岡交差点右折、市立篠岡保育園裏

※アクセスに関するお問い合わせは、学院事務(052-482-8788)までご連絡ください。 ※公共交通機関をご利用ください。 ※詳しいアクセスMAPはこちらをご参照ください。

義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!

・義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。

これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!

第3回オープンキャンパスの様子はコチラ

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ

" target="_blank">8月3日(水)義肢装具士の現場を見学してみよう!

" target="_blank">8月3日(水)義肢装具士の現場を見学してみよう!-

答えは「NO~~~」

「え?琵琶湖のイラストってどうやって描けばいい?」

「え?琵琶湖のイラストってどうやって描けばいい?」

優勝チーム!

優勝チーム!

さらにさらにその後は花火大会。 海の向こうに、鳥羽での打ち上げ花火を見ながら、海辺で始まりました。 その日はあいにくの強風、ろうそくの火がすぐに消えてしまいます。 そのため「火ちょうだ~い」とオリンピックの聖火リレーならぬ、花火リレーが行われ、よりコミュニケーションが深まったのでした。

浜辺での花火

浜辺での花火

失語症の代表的な検査SLTA!

失語症の代表的な検査SLTA!

流暢性の評価と言えば・・・・BENSON!

流暢性の評価と言えば・・・・BENSON!

" target="_blank">補聴2年生学外授業 その3 -

「この木は甘いんじゃない?」

その後は、バーベキュー大会。 炭ではなく、薪を使っての火おこしにやや苦戦する学生たち。 でもバーベキューは大成功、〆の焼きそばまでしっかり食べ、おなか一杯となりました。

肉を配給中

肉を配給中

薪を使って火をおこします

薪を使って火をおこします

まずはお肉とお野菜を焼きま~す

まずはお肉とお野菜を焼きま~す

焼きそば麺投入!

焼きそば麺投入!

食後のデザート、隙あらばアイスクリームを食べる女子たち

食後のデザート、隙あらばアイスクリームを食べる女子たち

「先生、私たち飛んできます!ブログに乗せて下さいっ!」とスカイコースターに向かう勇者たち。 空中で「私たち、立派なSTになりま~す」と叫んだそうです。

余裕で手を振る勇者

余裕で手を振る勇者

つるされる勇者たち

つるされる勇者たち

勇者たちを見守るクラスメートたち

勇者たちを見守るクラスメートたち

つるされ・・・

つるされ・・・

飛んでます~

飛んでます~

" target="_blank">補聴2年生学外授業 その2

" target="_blank">補聴2年生学外授業 その2 -

週間天気では、曇り時々雨になっていたけれど、目的地である南知多だけは学外授業の間は晴天とのこと。事実、電車に乗っている間は雨が降っていたのに、内海に着くころはすっかり晴れていました。 運の強い補聴2年生です。

内海駅から南知多グリーンバレーまではウォーキング。 たっぷり30分くらいかかったけれど、鶯のさえずりや川のせせらぎをBGMに学生たちは虫の話や植物の話に花が咲きます。 急な上り坂になろうがおかまいなしで、歩きながらジャンケンゲームに没頭する学生たちを見て、「若さ」を感じる教員でした。 " target="_blank">補聴2年生学外授業 その1 -

学院名が長くて・・・

学院名が長くて・・・

「初日にどちらに伺うか聞き忘れた~」

「初日にどちらに伺うか聞き忘れた~」

これまた恒例の「先輩による服装チェック」です。髪型、髪色、スカート丈、襟もと、かばん、腕時計などなど3年生から厳しい指導、アドバイスが入ります。

チェックの順番待ち「襟元だいじょうぶかしら?」

チェックの順番待ち「襟元だいじょうぶかしら?」

今年は初めて「3年生に聞いてみよう」を試みました。3年生が去年の見学実習で「こうすれば良かったと思う事、反省する事など」を2年生に伝えてもらうコーナーです。

「病院で特に多い患者さんを聞いておいて、復習をしておきました。ちなみに私が実習した病院では嚥下患者さんが多かったです」 「積極的に片付け、掃除を手伝いました」 「嚥下障害ポケットマニュアルを買ったんですけど、コレいいです!」

ピースする先輩と緊張気味の後輩

ピースする先輩と緊張気味の後輩

1週間とはいえ、初めての実習。緊張している2年生は3年生の話を熱心に聞いていました。しっかり見学して、今まで机上で学んできたことをしっかり身につけて下さいね。

" target="_blank">見学実習オリエンテーション -

2016年第5回オープンキャンパスを7月23日(土)に開催いたします!

今回の体験授業では実際の義足ユーザーをお招きし「義足の歩行観察」を行います! 話題のスポーツ用義足によるデモンストレーションも行います! 義肢装具士を体感するチャンス!!

また、今回のオープンキャンパスでは「学生企画 一週間の学生生活」と題し、2年生の先輩から毎日どんな風に学校で過ごしているか?、どんな授業を受けているか?などなど、皆さんの気になる「学校生活」についてプレゼンテーションをしてもらいます!!

先生はもちろん、在校生と話す機会もたくさんありますので、入試情報や学生生活など、どんどん質問して、義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!

義肢装具士を体感する1日 OPEN CAMPUS 2016 実学が未来のキミを強くする!

★☆当日のスケジュール☆★ ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩(在校生とおしゃべりして情報収集!) ◇11:45 学生企画(在校生による学校生活のプレゼンテーション!) ◇12:00 昼 食(在校生と軽食をとりながら、気軽に何でも聞いちゃおう!) ◇12:30 体験授業(義足ユーザーの歩行を観察してみよう!) ◇15:00 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇15:00 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇15:30 終 了(予定)

義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! 本物の義肢装具を見て、触れるチャンス! 将来の進路選択に向けてバッチリ情報を集めちゃおう!

義肢装具士は『モノづくり』と『コミュニケーション』の仕事です。 自分のつくりだしたモノが、目の前で喜ばれる そんな仕事にやりがいを感じるキミを応援します!

みなさんの参加をお待ちしています!

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら

" target="_blank">7月23日(土)義足ユーザーの歩行を観察してみよう!

" target="_blank">7月23日(土)義足ユーザーの歩行を観察してみよう! - 今日はこの学内実習に取り組んでいる学生の感想を紹介します。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 早いもので学内実習に取り組んで3か月がたちました。 この学内実習は、先生方が受け持っている患者様にご協力いただいて、 実際に検査や訓練を担当させていただくというものです。 私は失語症の方を担当させていただいています。 患者様の症状やコミュニケーションで困っていることなどを調べるため、 グループで計画を立てた検査や情報収集をし、 さらにどんな訓練をしていくべきかを何度も話し合って、 1か月ほど前から訓練をさせていただいています。 1年間勉強してきたことでも、 実際にやってみると疑問や失敗だらけで、自分の未熟さを痛感します。 それでも、先生方の厳しくも温かいご指導を受けたり、 患者様と会っていろんなことをお話しすると、 「もっと頑張りたい」という気持ちになれます。 大変ですが、その分とてもやりがいがあって楽しいです。 (聴能言語学科2年生 Aさん) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ グループで一人の患者様のことを一生懸命考えている姿にも、 STとなった近い将来の姿を重ねて嬉しくなりますね。 たまには厳しい一言も言いますが、 それは学生一人一人の成長を願っているからこそ、です。 次の春にはSTとして現場で患者様に向き合うのですから。 学内臨床で培った力がSTとなった時にきっと生かされると信じています。 " target="_blank">学内実習がんばっています!

-

朝早くから学生会がお昼のカレーを作ってくれました!

いつものように他学科の先生方や事務の皆さんにもお裾分けをして喜んでいただけました。美味しいものはみんなで!分け合う心が大切ですね!!

暑い中、頑張って掃除した後のカレーは美味しいですね!

暑い中、頑張って掃除した後のカレーは美味しいですね!

最後の一杯をかけてじゃんけん!

最後の一杯をかけてじゃんけん!

1・2年生は夏休みに海合宿を企画しているようです。 そして、2年生は8月から初めての臨床実習がはじまります。 3年生は臨床実習もいよいよ後半戦、あと少し頑張ってください!

それぞれ充実した夏休みになるといいですね!" target="_blank">NEW! 夏の大掃除カレー! -

2016年第4回オープンキャンパスを7月9日(土)に開催いたします!

義肢装具士のモノづくりは、患者さんの体を採型するところから始まり、個々に合った義肢や装具を製作します。また、できあがった製品を生活の場面に合わせて使いやすいように調整することも義肢装具士の大切な仕事です。 オープンキャンパスでは、義肢装具士を体感できる魅力的なコンテンツをたくさんご用意しています! 義肢装具学科の先生はもちろん、在校生と話す機会もありますので、入試情報や学生生活など、どんどん質問して医療専門職としての義肢装具士の魅力を体感してください!

義肢装具士を体感する1日 OPEN CAMPUS 2016 実学が未来のキミを強くする!

★☆当日のスケジュール☆★ ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明(義肢装具士や学科の特色など詳しくご説明!) ◇11:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇11:30 個別相談(授業のこと、入試のことなど何でも相談!) ◇12:00 終 了(予定)

義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! 本物の義肢装具を見て、触れるチャンス! 将来の進路選択に向けてバッチリ情報を集めちゃおう!

義肢装具士は『モノづくり』と『コミュニケーション』の仕事です。 自分のつくりだしたモノが、目の前で喜ばれる そんな仕事にやりがいを感じるキミを応援します!

みなさんの参加をお待ちしています!

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら

" target="_blank">7月9日(土)義肢装具士をもっと知ってみよう!

" target="_blank">7月9日(土)義肢装具士をもっと知ってみよう! -

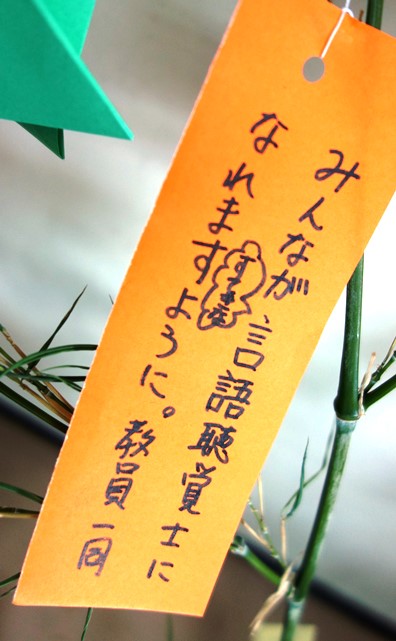

学生の一人が竹を背負って登校したそうです。その子は「かなり怪しい人に見られた」と笑ってました。

短冊にはいろんな願いが書かれていて、中に「枝豆になりたい」というものがありました。 どういう意味なのでしょうか? いま流行っているのでしょうか? たけし軍団にいたつまみ枝豆さんの事?(歳がばれます)よく分かりませんが、私はやはり枝豆は「なる」よりは「食べたい」と思います。

季節の行事って良いですね。 私も病院勤務時代に作業療法士さんたちと作った七夕飾りを思い出して、久しぶりに作ってみました。 学生がたくさ~ん知識を得られるように(大量を願う)網飾りにしてみました。もうすぐ夏休みです。いろんな経験を積んで知識も深めて下さいね。

教員の願いは一つ「みんなが素敵な言語聴覚士になれますように」

教員の願いは一つ「みんなが素敵な言語聴覚士になれますように」

" target="_blank">☆☆七夕祭り☆☆ -

学生時代は立ち入り禁止場所にてお茶を飲む卒業生

近況報告の後は昔話(?)に花が咲き、半日近く滞在する人もいます。 予想外な卒業生が来て「やっぱり学校はいい~、落ち着く~」と言われると、少し涙腺がゆるみそうになります。

相談でも、求人探しでも、何にも用事がなくても(笑)、教員室に卒業生が顔を出してくれると、安心します。名古屋駅まで来たら、ぜひ学院まで足を延ばして下さいね。 " target="_blank">卒業生が来る季節? -

そして、最後には一人ひとりへのコメント付き『お守り栄養ドリンク』のプレゼント。 1年生にとっては、 不安も多かった4月の入学以来、 勉強面、生活面で多くのサポートをしてくれた2年生に対しての お礼の気持ちもあることと思います。 臨床実習で多くのことを学んで学院に帰ってきたとき、 1年生から、より「大きくなった先輩」と思ってもらえるように 全力で取り組んでくださいね! 楽しい壮行会でした。" target="_blank">臨床実習壮行会! -

今回のオープンキャンパスより、看板をリニューアル!

可愛いイラストは、義肢装具学科の女子学生がデザインしてくれました!「医療職」を表す「白衣」、「義肢装具士」を表す「義足」、「言語聴覚士」を表す「訓練カード」となっています。

後方の大きな垂れ幕も新たに作成し、賑やかな雰囲気の中で参加者の皆さんをお迎えします!

10:00~ 受付

この日の名古屋は、梅雨の合間の快晴!

とても暑い1日となりましたが、遠方から多くの皆さんにご参加いただきました。

10:00~ 受付

この日の名古屋は、梅雨の合間の快晴!

とても暑い1日となりましたが、遠方から多くの皆さんにご参加いただきました。

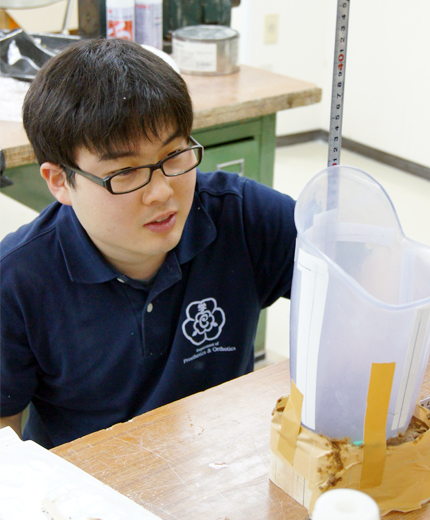

10:30~ 学科説明

専任教員より「義肢とは?装具とは?」「義肢装具士の業務とは?」などの説明から始まり、義肢装具学科の特色や、国家試験対策、最新の入試情報などを詳しくご説明させていただきました。

10:30~ 学科説明

専任教員より「義肢とは?装具とは?」「義肢装具士の業務とは?」などの説明から始まり、義肢装具学科の特色や、国家試験対策、最新の入試情報などを詳しくご説明させていただきました。

11:30~ 休 憩

オープンキャンパスでは、在校生が参加者の皆さんと直接お話しをさせていただきます。学校生活について、講義内容について、在校生から本当の声が聞けることも、本校のオープンキャンパスの大きな特色です!

11:30~ 休 憩

オープンキャンパスでは、在校生が参加者の皆さんと直接お話しをさせていただきます。学校生活について、講義内容について、在校生から本当の声が聞けることも、本校のオープンキャンパスの大きな特色です!

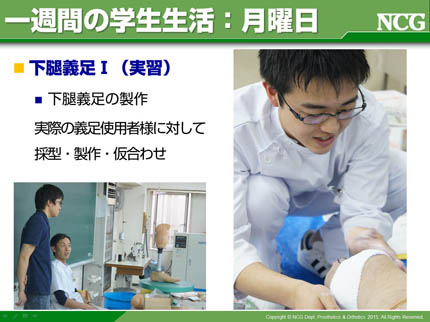

11:45~ 学生企画「わたしの一週間」

今回は2年生の学生が、学校生活や義肢装具を学ぶ大変さや楽しさについて発表してくれました。学生視点からの分かり易い発表に、参加者の皆さんは聞き入っていました。人に自分の考えを正確に伝える、これも義肢装具士に求められるコミュニケーション能力のひとつですね!

学生さん、素晴らしい発表をありがとうございました!

11:45~ 学生企画「わたしの一週間」

今回は2年生の学生が、学校生活や義肢装具を学ぶ大変さや楽しさについて発表してくれました。学生視点からの分かり易い発表に、参加者の皆さんは聞き入っていました。人に自分の考えを正確に伝える、これも義肢装具士に求められるコミュニケーション能力のひとつですね!

学生さん、素晴らしい発表をありがとうございました!

12:00~ 昼 食

参加者の皆さんと在校生が一緒に昼食をとりながら、引き続き学生の視点から見た学生生活についてお話ししています。

12:00~ 昼 食

参加者の皆さんと在校生が一緒に昼食をとりながら、引き続き学生の視点から見た学生生活についてお話ししています。

なぜ義肢装具士を目指したのか、本校を選択したのか、自分の想いを熱く語る学生の姿に、保護者の皆さんも聞き入っていました。

なぜ義肢装具士を目指したのか、本校を選択したのか、自分の想いを熱く語る学生の姿に、保護者の皆さんも聞き入っていました。

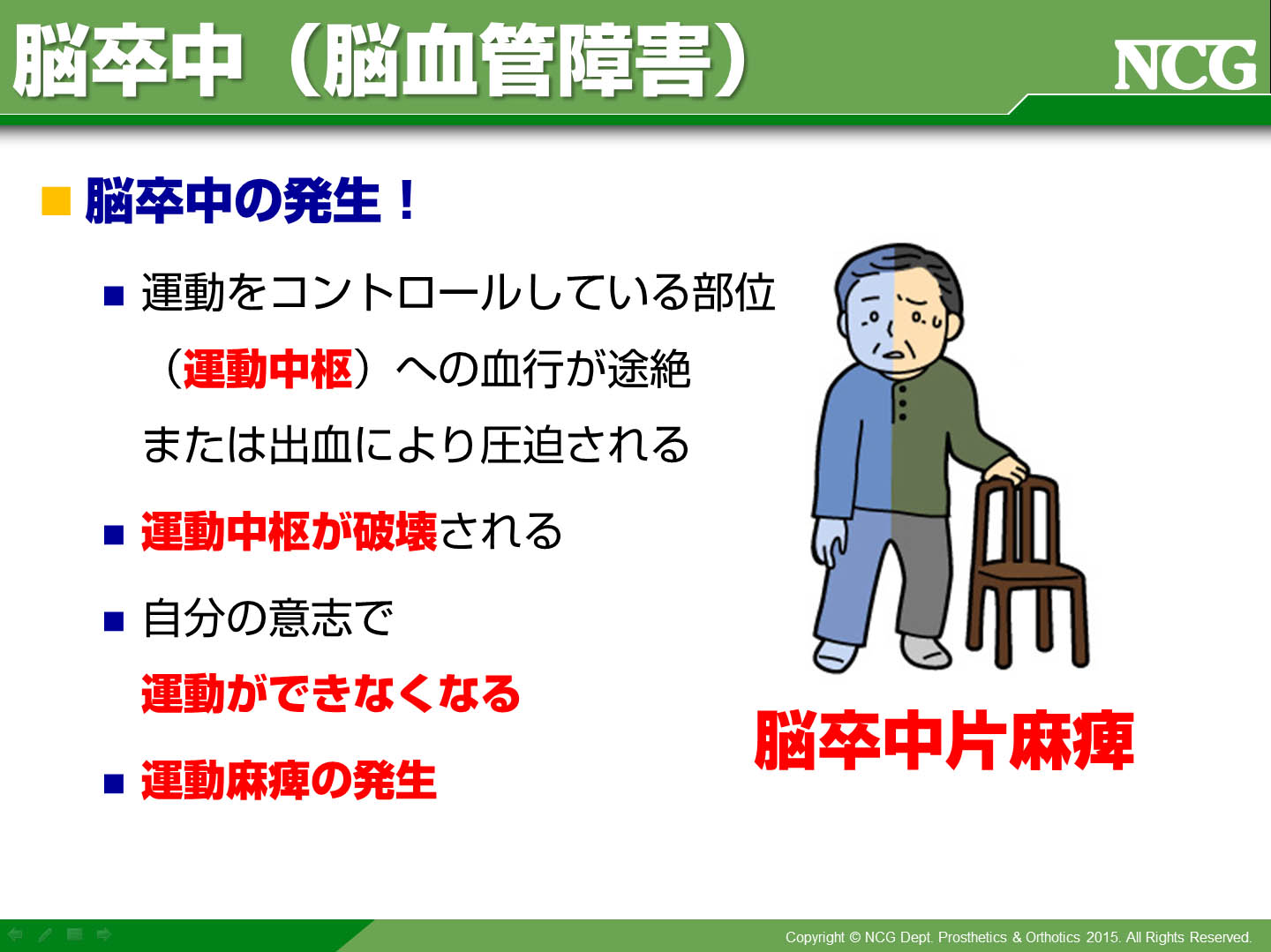

12:30~ 体験授業

午後からは体験授業です。

まず、日ごろ義肢装具学科で行っている講義内容と全く同じ講義を受講していただきます。テーマは「脳卒中片麻痺患者の装具療法」です。脳卒中片麻痺患者の病態から始まり、映像による歩行観察、短下肢装具の目的や製作工程について、分かり易くご説明します。患者さんの病気や症状について、詳しく理解することが義肢装具を製作する上でとても大切です。

12:30~ 体験授業

午後からは体験授業です。

まず、日ごろ義肢装具学科で行っている講義内容と全く同じ講義を受講していただきます。テーマは「脳卒中片麻痺患者の装具療法」です。脳卒中片麻痺患者の病態から始まり、映像による歩行観察、短下肢装具の目的や製作工程について、分かり易くご説明します。患者さんの病気や症状について、詳しく理解することが義肢装具を製作する上でとても大切です。

実際の授業と同じように「理論」を学んだ後は「実践」です!

まずは、教員によるデモンストレーション。骨標本を見ながら、装具製作時に重要となる、人体の構造についてご説明します。

実際の授業と同じように「理論」を学んだ後は「実践」です!

まずは、教員によるデモンストレーション。骨標本を見ながら、装具製作時に重要となる、人体の構造についてご説明します。

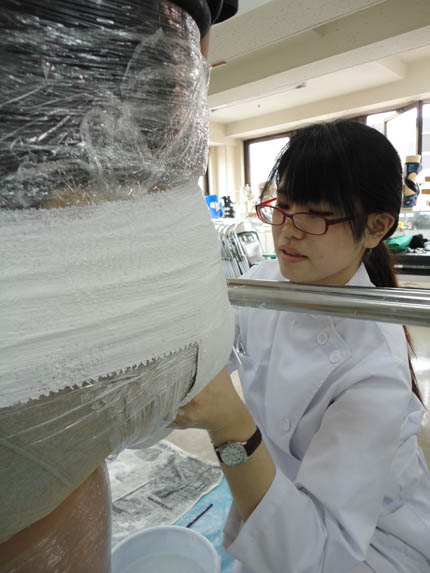

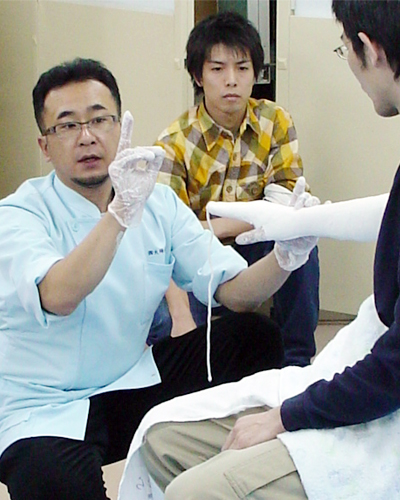

そして、いよいよギプス包帯による身体の採型です。

教員が手順を説明しながら手際よく採型する様子に、参加者の皆さんは見入っていました。

そして、いよいよギプス包帯による身体の採型です。

教員が手順を説明しながら手際よく採型する様子に、参加者の皆さんは見入っていました。

ギプス包帯が巻き終わると、陰性モデルを取り外すための切開です。刃物を身体に向けて使用するという作業を見て、参加者の皆さんはとても驚いていました!

ギプス包帯が巻き終わると、陰性モデルを取り外すための切開です。刃物を身体に向けて使用するという作業を見て、参加者の皆さんはとても驚いていました!

いざ、実践!

先ほどの説明のとおり、装具製作時に重要となるポイントにマークをします。

骨標本で見た、骨の形状を思い出しながら正確に・・・・・・

いざ、実践!

先ほどの説明のとおり、装具製作時に重要となるポイントにマークをします。

骨標本で見た、骨の形状を思い出しながら正確に・・・・・・

では、いよいよギプス包帯を巻いてみましょう!

では、いよいよギプス包帯を巻いてみましょう!

ギプス包帯の水分の絞り方から巻き方まで、先生がデモンストレーションで行った手順が再現できるよう、学生さんがサポートをします。

「すべての手順には意味がある!」、講義中に先生方から何度も言われていることですね!

ギプス包帯の水分の絞り方から巻き方まで、先生がデモンストレーションで行った手順が再現できるよう、学生さんがサポートをします。

「すべての手順には意味がある!」、講義中に先生方から何度も言われていることですね!

いよいよギプス包帯の切開です。

初めて手にする「ギプス刀」。身近な刃物であるカッターナイフとは全く違う感触に参加者の皆さんは苦戦していました。

先生は簡単そうに切っていましたが、体験してみて初めて難しさが分かりましたね!

いよいよギプス包帯の切開です。

初めて手にする「ギプス刀」。身近な刃物であるカッターナイフとは全く違う感触に参加者の皆さんは苦戦していました。

先生は簡単そうに切っていましたが、体験してみて初めて難しさが分かりましたね!

初めて巻くギプス包帯の感触はいかがでしたか? ただ単にギプス包帯を巻いている訳ではないことが、よくご理解いただけたと思います。参加者の皆さんには、ひとつの作業の中にたくさんの知識と技術の集積が必要なことを実体験していただきました。

参加者(保護者)の声 今回初めて参加したのですが、全国の義肢装具士の数に対して装具を必要としている人の数がとても多い事など知らなかった事を知れてよかったです。また機会があれば参加したいと思います。 (社会人)

義肢装具士について知ることができました。イメージ通りだったことと、そうでなかったことが分かったので、また改めてしっかり考えたいと思います。 (大学4年)

交通の便が整っていて、学校までとても来やすかったです。義肢装具士とは何か、まだ表面しか理解できていませんが、またオープンキャンパスに参加し、より深く知りたいと思いました。 (高校3年)

大変そうですが、もし義肢装具士になれたら活躍の場が沢山あって、やりがいのありそうな仕事だと思いました。今度も機会があったら是非来てみたいです。 (高校3年)

今回のオープンキャンパスで話を聞いて義肢装具士について少し理解できました。またオープンキャンパスにきて理解を深めたいと思いました。 (高校3年)

学校が掲げるテーマが、根本から葉先までしっかりとしていて、とても良かったです。大変楽しかったです。 (高校3年)

義肢装具士について知ることができました。体験授業は難しかったですが、2回体験させて頂けてよかったです。 (高校1年)

今回2回目の参加なのですが、実際に足の型をとって、初めての体験授業だったので失敗もありましたが、とても丁寧に教えて頂き、楽しく体験できました。次回の実際に義肢装具士さんが働いている現場に行くことにも興味があるので参加したいです。 (社会人)

体験授業、採型など楽しく取り組ませていただきました。次回以降のオープンキャンパスにも是非参加したいです。 (社会人)

採型を初めてやらせて頂きましたが、やはり難しく、上手くできませんでしたが、学生さんが手助けをしてくれたので、上手くできました!学生さんも楽しくやっていて、いつも学校の中でもこういう感じなのかなと、とても親しみやすかったです。 (高校3年)

体験授業で、装具の有無による歩行を観察した際に、患者さんの歩行ががらりと変わったので驚きでした。 (高校3年)

短下肢装具の採型を体験することができ、義肢装具士の仕事がイメージしやすくなりました。学生の方にはお休みの日にお世話頂いて、ありがとうございました。 (保護者)

色々とお話を聞かせて頂き、知らなかった事、知りたい事がわかり、良かったです。入学後には相当な努力を要しそうですが、子供が目指すならば応援したいです。 (保護者)

生徒さん、先生方から気軽に話しかけて頂いて、退屈どころか楽しく過ごさせて頂きました。本人がヤル気を出してくれればと思います。 (保護者)

暑い中、長時間ご参加いただき、ありがとうございました! 次回、7月9日(土)も義肢装具士の魅力を伝えるコンテンツをたくさん用意して皆様の参加をお待ちしています!" target="_blank">NEW! OPEN CAMPUS「短下肢装具の採型をしてみよう!」 - 今年の1年生も松本先生のご講義から良い刺激をいただきました。 お忙しいところご講義いただき、ありがとうございました!" target="_blank">NEW! 1年生 松本芳樹先生の特別講義が行われました。

-

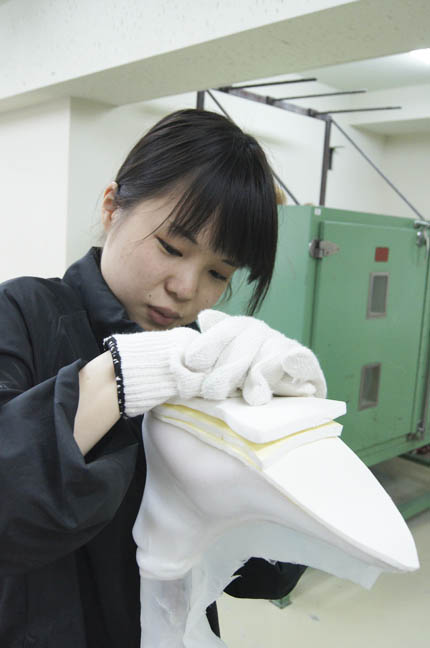

適合評価の前に、完成した靴型装具を磨いて仕上げます。ここでは一般的な靴のメンテナンス方法についても学習します。

さあ、いよいよ適合評価です。アライメントが適切に設定されているか、靴底の高さは適切に設定されているか、美しく吊り込みが出来ているかなど、多くのチェック項目を先生が一足ずつ評価します。

さあ、いよいよ適合評価です。アライメントが適切に設定されているか、靴底の高さは適切に設定されているか、美しく吊り込みが出来ているかなど、多くのチェック項目を先生が一足ずつ評価します。

では、装着して歩いてみましょう!

静止立位時から歩行時へと、段階的に評価項目は増えていきます。歩行状態を観察し、装着者が安定的に歩行できているかを確認します。

では、装着して歩いてみましょう!

静止立位時から歩行時へと、段階的に評価項目は増えていきます。歩行状態を観察し、装着者が安定的に歩行できているかを確認します。

日ごろ何気なく履いている靴ですが、適切なアライメントや靴底の設定をしないと歩容に影響するだけでなく、“疲れ”の原因にもなります。装着者の歩行から問題点を、適切な対処方法をしっかり学びましょう!

日ごろ何気なく履いている靴ですが、適切なアライメントや靴底の設定をしないと歩容に影響するだけでなく、“疲れ”の原因にもなります。装着者の歩行から問題点を、適切な対処方法をしっかり学びましょう!

2年生は8月下旬からいよいよ臨床実習が始まります。 学生たちは今回製作した靴を履いて臨床実習に臨みますので、ぜひ彼らの足元に注目して下さい!" target="_blank">NEW! 2年生 靴型装具の適合評価が行われました。 -

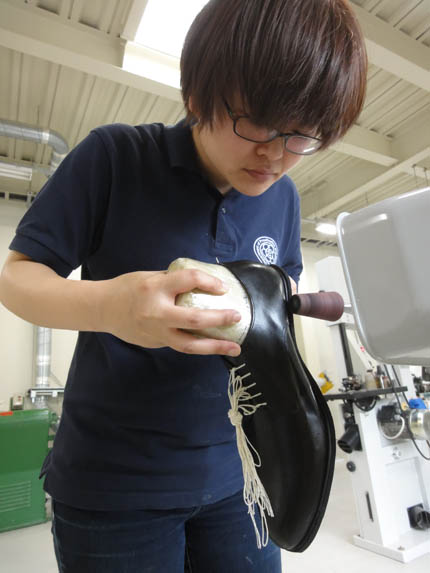

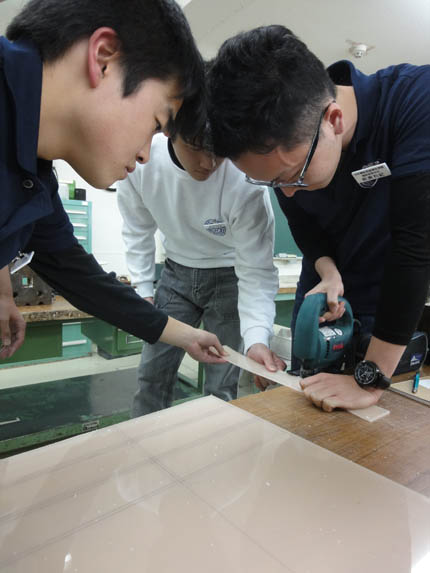

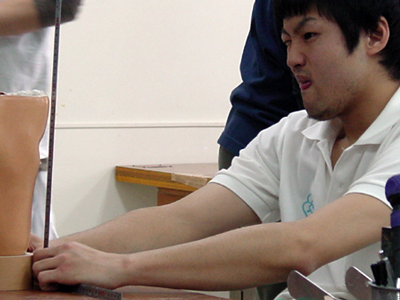

前回製作したラスト(木型)に底材を取り付け、甲革を吊り込む準備をします。

この吊り込み作業は、靴全体の出来ばえに大きく影響するため、作業手順をしっかり頭にイメージしてから始めます。

先生が製作した製品を見て、どのように吊り込んだら綺麗に仕上げられるか学生たちも真剣です!

この吊り込み作業は、靴全体の出来ばえに大きく影響するため、作業手順をしっかり頭にイメージしてから始めます。

先生が製作した製品を見て、どのように吊り込んだら綺麗に仕上げられるか学生たちも真剣です!

いざ、実践です!

甲革には2枚の皮革が重ねられており、2枚の皮革を接着しながら吊り込んでいきます。接着剤が硬化する前に吊り込み作業を終えなければならないため、時間との勝負です!

いざ、実践です!

甲革には2枚の皮革が重ねられており、2枚の皮革を接着しながら吊り込んでいきます。接着剤が硬化する前に吊り込み作業を終えなければならないため、時間との勝負です!

吊り込みが終わったら、靴底を加工していきます。接着剤を塗るというシンプルな作業にも、美しい靴づくりの基礎が詰まっています。

吊り込みが終わったら、靴底を加工していきます。接着剤を塗るというシンプルな作業にも、美しい靴づくりの基礎が詰まっています。

靴底を貼り付け、「コバ」と呼ばれる箇所を削っていきます。

早く靴を履きたいという焦る気持ちを落ち着けて、甲革に傷をつけないように作業して下さいね!

靴底を貼り付け、「コバ」と呼ばれる箇所を削っていきます。

早く靴を履きたいという焦る気持ちを落ち着けて、甲革に傷をつけないように作業して下さいね!

さあ、いよいよ靴の形になってきました!

最後に靴底のすべり止めを貼り合わせて、最後の仕上げとなります!

さあ、いよいよ靴の形になってきました!

最後に靴底のすべり止めを貼り合わせて、最後の仕上げとなります!

ラスト(木型)から靴を外し、靴ひもを通しているところです。

紳士靴の靴ひもはスニーカーと違った通し方をします。今回このことを初めて知った学生も多かったようです。また、この製作実習では「靴の磨き方」についても教えていただけます。

ラスト(木型)から靴を外し、靴ひもを通しているところです。

紳士靴の靴ひもはスニーカーと違った通し方をします。今回このことを初めて知った学生も多かったようです。また、この製作実習では「靴の磨き方」についても教えていただけます。

次回は適合の様子をレポートします!" target="_blank">NEW! 2年生 靴型装具が完成しました。 -

美しいロームシアター大ホールにて

" target="_blank">第17回言語聴覚学会に参加してきました

" target="_blank">第17回言語聴覚学会に参加してきました - http://www.tsuzuki-kitsuon.com/

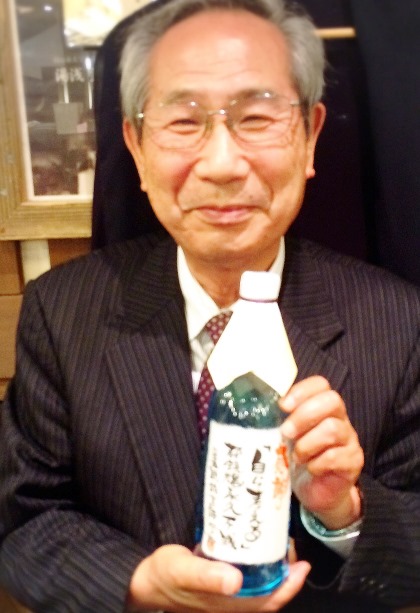

都筑澄夫先生は、当学院の開設(1985年)より20年近く教鞭をとられ、たくさんの都筑チルドレンが輩出されました。 そんな都筑チルドレンの教員や非常勤講師の先生で過日「おかえりなさい、 都筑先生!の会」が開かれました。焼酎を飲みながら、久しぶりの都筑節を聞き、楽しく過ごしました。

都筑先生が近くにいらっしゃる安心感。これからも相談、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。 プレゼント進呈

プレゼント進呈

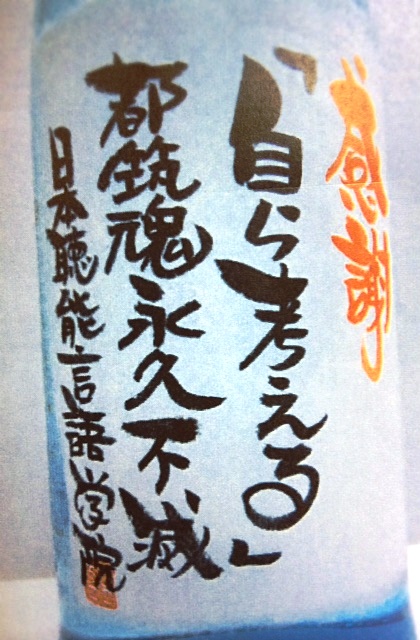

メッセージ付き焼酎 & 銅製カップ

メッセージ付き焼酎 & 銅製カップ

メッセージは 感謝!「自ら考える」都筑魂 永久不滅

メッセージは 感謝!「自ら考える」都筑魂 永久不滅

全員で記念写真

全員で記念写真

後日、某居酒屋で若宮ST同窓会の会報「都筑先生に聞く!(仮題)」インタビューが行われました。またまた焼酎を飲みながらの総時間4時間にわたるロングインタビュー、現在絶賛(?)編成中です。 同窓会会員の皆様はお楽しみに!

" target="_blank">都筑澄夫先生、名古屋へおかえりなさい -

まず始めに、義足製作の基準となる角度を設定します。人間にはそれぞれ固有のアライメント(立位時の下肢関節角度)があります。先生のアドバイスを参考に、義足使用者が快適に立位をとることができるアライメント設定をして下さいね!

切断端のなかで体重支持ができる箇所はモデルを削り、不可能な箇所は除圧を目的に石膏を盛り付けます。

切断端のなかで体重支持ができる箇所はモデルを削り、不可能な箇所は除圧を目的に石膏を盛り付けます。

学生ひとり一人が義足を製作しますが、グループごとに同じモデル被験者を担当しているため、学生同士の情報交換がとても重要となります。ここから義足製作への興味がさらに深まっていきます。

学生ひとり一人が義足を製作しますが、グループごとに同じモデル被験者を担当しているため、学生同士の情報交換がとても重要となります。ここから義足製作への興味がさらに深まっていきます。

次回は、ソフトインサート製作の様子をお伝えします。" target="_blank">NEW! 2年生 下腿義足の陽性モデル修正が行われました。 -

会社に到着すると奥村社長様と西井部長様にお出迎えいただき、まずは会社の概要についてご説明いただきました。

次に、社内を見学させていただきました。

社内各部署の説明や現在製作している製品について、細かくご説明いただきました。

次に、社内を見学させていただきました。

社内各部署の説明や現在製作している製品について、細かくご説明いただきました。

学生たちは施設内で製作されている製品の数々に興味津々の様子です。これまで授業で学んだ装具が実際に製作されている現場を見て、学生たちは積極的に質問をしていました!

学生たちは施設内で製作されている製品の数々に興味津々の様子です。これまで授業で学んだ装具が実際に製作されている現場を見て、学生たちは積極的に質問をしていました!

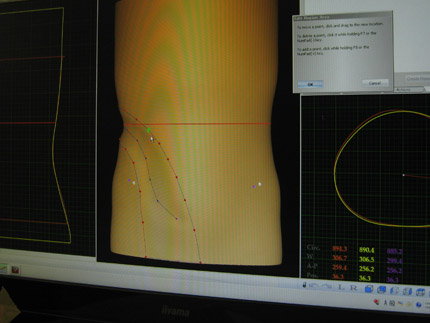

続いて、併設されているCAD/CAMセンターを見学しました。CAD/CAMシステムを用いた装具製作の手法について、実際にデモンストレーションをしていただきました。

続いて、併設されているCAD/CAMセンターを見学しました。CAD/CAMシステムを用いた装具製作の手法について、実際にデモンストレーションをしていただきました。

パソコン上で陽性モデル修正を行う工程を見せていただきました。

この部署では日本聴能言語福祉学院の先輩がオペレーターとして活躍しており、学生たちのCAD/CAMへの興味はさらに高まったようです。

パソコン上で陽性モデル修正を行う工程を見せていただきました。

この部署では日本聴能言語福祉学院の先輩がオペレーターとして活躍しており、学生たちのCAD/CAMへの興味はさらに高まったようです。

パソコン上での陽性モデル修正が終わると、このデータを基に発砲ウレタンを切削機で削り修正し、実際の陽性モデルが出来上がります。手作業であれば1時間以上かかる作業を短時間で終えることができます。

パソコン上での陽性モデル修正が終わると、このデータを基に発砲ウレタンを切削機で削り修正し、実際の陽性モデルが出来上がります。手作業であれば1時間以上かかる作業を短時間で終えることができます。

最後にCAD/CAMセンターの前で記念撮影。

最後にCAD/CAMセンターの前で記念撮影。

お忙しい時間帯にもかかわらず、ご対応いただきました奥村社長様、西井部長様、社員の皆様にお礼申し上げます。 ありがとうございました。

義肢装具について学びはじめて2カ月が過ぎた1年生。 義肢装具について少し理解してから見る実際の製作現場はどうだったでしょうか? この機会に、学内での学習内容が臨床でどのように実践されているのかを考え、今後の学業の糧にしてほしいと思います!" target="_blank">NEW! 1年生 東名ブレース株式会社 見学レポート -

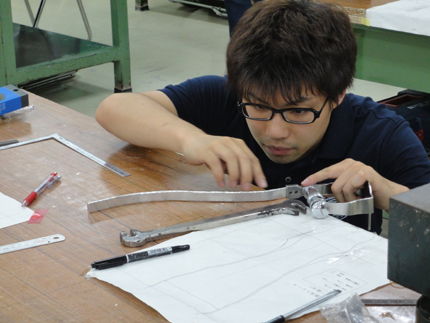

装具の土台となる“あぶみ”という部品に基準線を引くところから作業が始まります。この最初の基準線を正確に設定することが何より大切です!

専用の工具を使って、あぶみの曲げ加工を行います。この部分の加工が数ミリのずれると、後の作業に大きく影響してきます。

専用の工具を使って、あぶみの曲げ加工を行います。この部分の加工が数ミリのずれると、後の作業に大きく影響してきます。

次に、組み上げる支柱とのはめ合いを良くするために、精密ヤスリを使って継手部の微調整を行います。

次に、組み上げる支柱とのはめ合いを良くするために、精密ヤスリを使って継手部の微調整を行います。

あぶみと支柱の連結が完成しましたね!さあ、ここからいよいよ側方支柱の曲げ加工です!

あぶみと支柱の連結が完成しましたね!さあ、ここからいよいよ側方支柱の曲げ加工です!

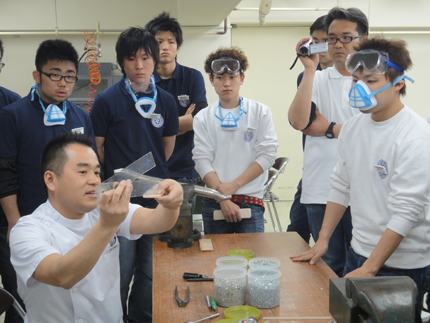

今回は紙面上に描かれた下腿部の輪郭に合わせて支柱の曲げ加工を行います。金属材料の特性や曲げ加工のポイントなどを先生が分かり易く説明しながらデモンストレーションを行います。

今回は紙面上に描かれた下腿部の輪郭に合わせて支柱の曲げ加工を行います。金属材料の特性や曲げ加工のポイントなどを先生が分かり易く説明しながらデモンストレーションを行います。

さあ、実際に金属支柱を曲げ加工してみましょう!

さあ、実際に金属支柱を曲げ加工してみましょう!

正確に曲げ加工しているようでも、金属支柱を捻ってしまっているようですね。どの箇所で修正するべきかを見分ける視点が大切です!

正確に曲げ加工しているようでも、金属支柱を捻ってしまっているようですね。どの箇所で修正するべきかを見分ける視点が大切です!

金属支柱の曲げ加工が終わったら、次は2本の支柱を連結する“半月”の曲げ加工を行います。この半月の取り付けが最終的な装具の出来ばえに影響するので、さらに慎重な作業が必要ですね!

金属支柱の曲げ加工が終わったら、次は2本の支柱を連結する“半月”の曲げ加工を行います。この半月の取り付けが最終的な装具の出来ばえに影響するので、さらに慎重な作業が必要ですね!

作業を通して金属材料の特性を把握することに四苦八苦している学生が多いようですが、新たな課題で自分の得意分野を見つけた学生もいたようです。 製作する中で少しずつコツを掴んで行って下さいね!" target="_blank">NEW! 1年生 金属支柱付短下肢装具の製作実習が始まりました。 -

まずは切断端(四肢の残存している部分)の採寸、採型を行います。

採寸や採型はその後のソケット適合の良し悪しを左右する重要な工程となります。

先生のデモンストレーションを見て、学生自身が考え、理解して実践することが大事ですね!

義足製作には患者様とのコミュニケーションも重要です。切断端の客観的な情報だけでなく、患者様の職業や生活環境、趣味などあらゆる情報が義足製作に反映されます。

※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。

義足製作には患者様とのコミュニケーションも重要です。切断端の客観的な情報だけでなく、患者様の職業や生活環境、趣味などあらゆる情報が義足製作に反映されます。

※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。

次はマーキングです。マーキングとはギプス包帯で採型をする前に、骨突起部の位置や圧痛点など、断端の情報を陰性モデルに転写することができるため、切断端に直接マークします。

次はマーキングです。マーキングとはギプス包帯で採型をする前に、骨突起部の位置や圧痛点など、断端の情報を陰性モデルに転写することができるため、切断端に直接マークします。

次に、いよいよ採型です。切断端を採型する際の膝関節角度や手技が、その後の作業に大きく影響します。デモンストレーションのように、骨の位置や軟部組織の性質を把握しながら、正確に採型しましょう!

次に、いよいよ採型です。切断端を採型する際の膝関節角度や手技が、その後の作業に大きく影響します。デモンストレーションのように、骨の位置や軟部組織の性質を把握しながら、正確に採型しましょう!

次回は陽性モデル修正の様子をお伝えします!" target="_blank">NEW! 2年生 下腿義足の製作実習が始まっています。 -

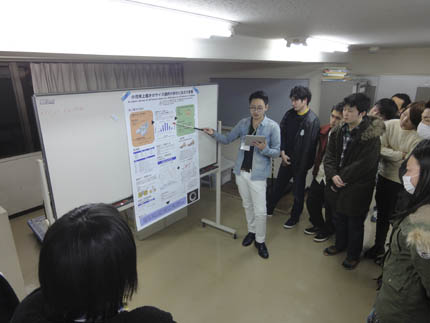

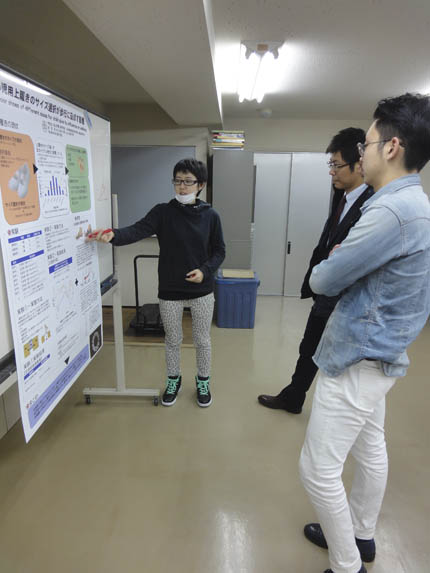

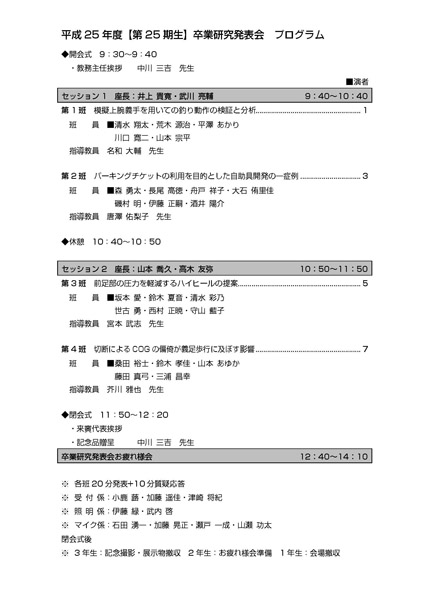

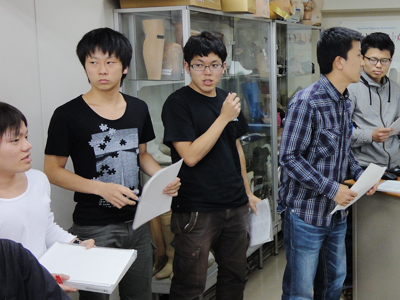

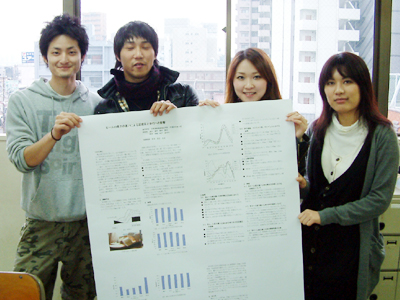

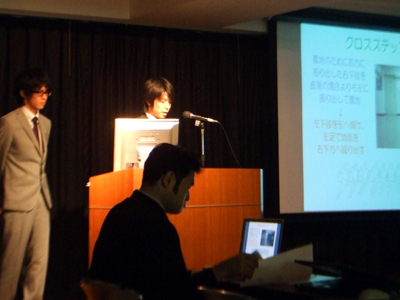

去る6月7日(火)、3年生が2年生の後半から進めてきた卒業研究の進捗状況を報告する「中間報告会」が行われました。3年生にとっては11月に行われる本発表に向けて、研究テーマの方向性や今後の研究計画などを再確認するための重要な発表会です。

研究の背景、目的、研究手法など、ここでは参加者に分かりやすいプレゼンテーションが求められます。約半年間をかけて行ってきた研究の成果を、どのグループも自信を持って発表していました!

報告会には教務の先生方と2年生が参加しました。2年生にはまだ分からない用語もあったと思いますが、先輩方の研究内容を理解しようと真剣に聞いている姿が印象的でした。

報告会には教務の先生方と2年生が参加しました。2年生にはまだ分からない用語もあったと思いますが、先輩方の研究内容を理解しようと真剣に聞いている姿が印象的でした。

3年生は後輩や先生方からの質問に対し、分かり易い回答をしていました。また、先生方からいただいた貴重なアドバイスを、今後の研究に活かして下さい! 3年生は6月13日より8週間の臨床実習が始まります。その間は学生同士でなかなか連絡もとれないと思いますが、時間を見つけて少しずつ研究を進めて行きましょう!

3年生の皆さん、お疲れ様でした!" target="_blank">NEW! 3年生 『卒業研究中間報告会』が行われました。 -

後半では面接(集団)の練習を行いました。 ・どうしてこの病院を希望しましたか? ・なぜ言語聴覚士になろうと思ったのですか? ・座右の銘はありますか? などの質問を答えてもらいました。自分では気づかない癖が出てしまったり、頭が真っ白になって固まってしまう学生も・・・ 意中の所に就職できるように、しっかり練習をしていきましょう!! " target="_blank">補聴3年生 就職ガイダンスがありました -

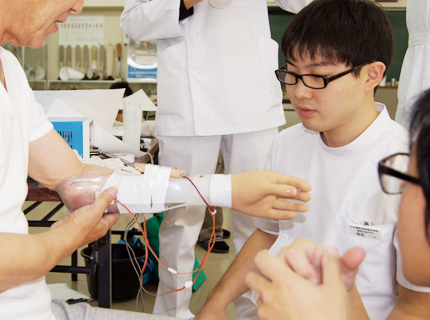

まずはグループに別れて、それぞれが目指す職種について分かり易く説明していきます。

日ごろ専門的な勉強をしているものの、“職種の役割”を分かり易く説明するということは意外に難しいと感じた学生が多かったようです。“医療現場における義肢装具士の役割とは何か”を日ごろから考えていることが大切ですね!

次に、いよいよ珪山会グループの病院スタッフから動画を交えて実際の「症例提示」が行われます。お互いの職種の理解を深めた後に、今度は自職種の視点から症例に対する専門的なアプローチについてディスカッションしていきます。

次に、いよいよ珪山会グループの病院スタッフから動画を交えて実際の「症例提示」が行われます。お互いの職種の理解を深めた後に、今度は自職種の視点から症例に対する専門的なアプローチについてディスカッションしていきます。

義肢装具学科の学生たちも頑張ってプレゼンしていますね!現在の病状に合った装具選択や予後予測など、義肢装具士の視点で他職種の学生さんに分かり易く説明していました。

義肢装具学科の学生たちも頑張ってプレゼンしていますね!現在の病状に合った装具選択や予後予測など、義肢装具士の視点で他職種の学生さんに分かり易く説明していました。

このグループでは、求められる装具の機能について白熱したディスカッションが展開されていました!

このグループでは、求められる装具の機能について白熱したディスカッションが展開されていました!

3年生の皆さん、2日間お疲れ様でした。 専門職種間連携教育の教育プログラムが実践できるのは、複数学科を持つ珪山会グループ系列校の大きなメリットです。この講義で学んだことを卒後の臨床現場でも大いに活かして下さいね!

秋には各校2年生を対象にした専門職種間連携教育の講義も予定されています! " target="_blank">NEW! 3年生 専門職種間連携教育(IPE)が行われました。 -

まずは陽性モデル上で靴のデザインを設計します。

自分の履く靴ですから、デザインもこだわっていますね!

次に、靴に挿入する足底板(中敷き)を製作します。

次に、靴に挿入する足底板(中敷き)を製作します。

プラスチック材料を用いて陽性モデルと足底板を一体に熱成形加工し、チェックシューズの形に整えます。このチェックシューズを用いて仮合わせを行い、陽性モデルの最終的な形を決定します。

プラスチック材料を用いて陽性モデルと足底板を一体に熱成形加工し、チェックシューズの形に整えます。このチェックシューズを用いて仮合わせを行い、陽性モデルの最終的な形を決定します。

次に木型(ラスト)を製作するため、先ほど調整した陽性モデルを再び熱成形加工します。

次に木型(ラスト)を製作するため、先ほど調整した陽性モデルを再び熱成形加工します。

熱成形加工したプラスチックの内部に樹脂を流し込み、再びプラスチック製の木型(ラスト)を製作します。

熱成形加工したプラスチックの内部に樹脂を流し込み、再びプラスチック製の木型(ラスト)を製作します。

木型が完成すれば、いよいよ甲革(アッパー)の吊り込み準備に入ります。靴ひもを通す穴の位置をデザインし、仮止めをしています。穴の位置や数も靴を美しく見せる重要なポイントになります。

木型が完成すれば、いよいよ甲革(アッパー)の吊り込み準備に入ります。靴ひもを通す穴の位置をデザインし、仮止めをしています。穴の位置や数も靴を美しく見せる重要なポイントになります。

少しずつ靴の形に近づいてくると、学生たちも楽しそうです! 次は、甲側(アッパー)の吊り込み作業をレポートします!" target="_blank">NEW! 2年生 靴型装具(実習)チェックシューズを製作しました。 -

仮合わせから得られた情報を基に、装具装着に必要なベルトを製作し取り付けていきます。工業用ミシンを使ってきれいに縫製することの難しさを実感した学生も多かったようです。

この学生はベルトの取り付け位置の確認をしていますね。

取り付け角度やベルトの長さを正確に合わせるなど、患者様への繊細な心配りが必要です。

この学生はベルトの取り付け位置の確認をしていますね。

取り付け角度やベルトの長さを正確に合わせるなど、患者様への繊細な心配りが必要です。

最後に、ベルトを装具本体に取り付けて完成です!

最後に、ベルトを装具本体に取り付けて完成です!

いよいよ納品時の最終的な適合作業です!

装具装着の方法、ベルトを締める順番など、患者様やご家族に分かり易く説明するために必要な項目を学習します。

いよいよ納品時の最終的な適合作業です!

装具装着の方法、ベルトを締める順番など、患者様やご家族に分かり易く説明するために必要な項目を学習します。

次に、最終的な歩行を観察します。仮合わせの段階との違いを判断し、より適合の良い装具になっているか確認します。

次に、最終的な歩行を観察します。仮合わせの段階との違いを判断し、より適合の良い装具になっているか確認します。

最後に、装具を外した際の体表のチェックを行います。

プラスチック短下肢装具を装着される患者様のなかには感覚障害のために装具が圧迫していても痛みを感じない場合があります。

装具を外した後は必ず、圧迫されて皮膚が変色している箇所はないか確認することが大切です。

さあ、1年生が製作した装具はどうだったでしょう?

最後に、装具を外した際の体表のチェックを行います。

プラスチック短下肢装具を装着される患者様のなかには感覚障害のために装具が圧迫していても痛みを感じない場合があります。

装具を外した後は必ず、圧迫されて皮膚が変色している箇所はないか確認することが大切です。

さあ、1年生が製作した装具はどうだったでしょう?

初めて製作した装具が完成した時の様子です!

このグループはお互いの装具を見せ合いながら、具体的な反省点などをディスカッションしていました。

初めて製作した装具が完成した時の様子です!

このグループはお互いの装具を見せ合いながら、具体的な反省点などをディスカッションしていました。

「記念に撮影させて下さい!」のお願いに応えてくれました。

とても嬉しそうですね!

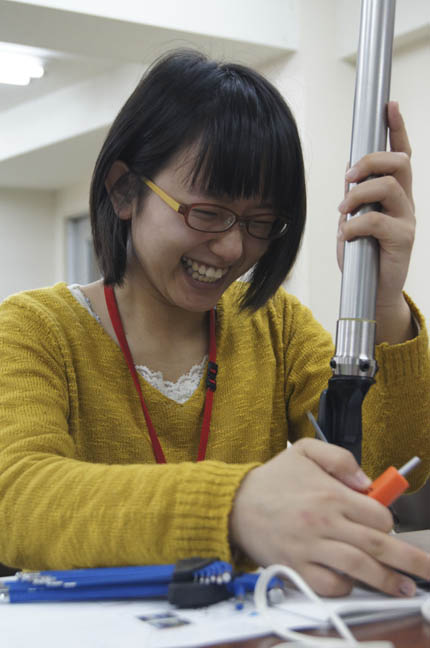

「記念に撮影させて下さい!」のお願いに応えてくれました。

とても嬉しそうですね!

「自分で製作した装具を実際に装着してもらえることに、とても感動しました!」

と、笑顔で話してくれた1年生たち。 初めての製作実習でみんな悪戦苦闘していましたが、装具が完成した時の喜びもひとしおだったようです。 この喜びを忘れずに、次の製作課題も頑張りましょう!" target="_blank">NEW! 1年生 プラスチック短下肢装具が完成しました。 -

☆☆お名前を教えてください。 ・松川 智美です。

☆☆出身の学科は? ・補聴言語学科です。

☆☆STになろうと思ったきっかけは何ですか? ・旅行会社に勤務していた時にお客様と接するなかでことばの大切さを再認識したのですが、私にとって大切だと考えていたことばにご不自由さを抱えている方々がいらっしゃり、その方々の支えになれる職業(言語聴覚士)があることを知ったことがきっかけです。

☆☆どのような病院で働いていらっしゃったのですか? ・超急性期~在宅期まで、乳児~成人までを対象とする総合病院に12年間勤務していました。

☆☆働く上でのモットー(とか、気を付けている事)などは何かありますか? ・患者様の病気や障害だけをみるのではなく、「人」をみてその方らしい生活が送れるよう一緒に考え、寄り添うことのできる言語聴覚士でありたいと思っています。あと、普段からなるべく笑顔でいるように心がけています。

☆☆「職業病だなぁ」と感じるときはどんな時ですか? ・スーパーなどに行くとついつい介護食や離乳食のコーナーに立ち寄り、新製品をチェックしてしまうことでしょうか。

☆☆とっても穏やかなのですが、穏やかでいられる秘訣は? ・自分では穏やかとは思っていないのですが、のんびりしているのでそのように見えるのかもしれません(笑)。

☆☆最後に、意気込みを! ・慣れないことが多く、ご迷惑をおかけすることがあると思いますが、学生さん達と一緒に成長できるよう、頑張りたいと思います! " target="_blank">聴能言語学科に新しい先生です!!!! -

まずは、医学的根拠に基づいた装具のデザインを学びます。

脳卒中片麻痺患者が装着することを想定し製作しているこの装具は、装具のカットラインによってその機能が大きく変わります。患者様の病態を理解すると共に、装具に求められる機能や材質の特性などを学び、装具のデザインを決定します。

仮合わせの前に設計したカットラインに合わせてトリミング加工をしている様子です。徐々に装具の形になってきましたね!

仮合わせの前に設計したカットラインに合わせてトリミング加工をしている様子です。徐々に装具の形になってきましたね!

次は、いよいよ仮合わせです。装具を完成させる前に、患者様に一度装具をフィッティングする工程です。まずは先生が仮合わせの一連の流れをデモンストレーションし、義肢装具士がチェックすべき項目を一つずつ説明しています。

次は、いよいよ仮合わせです。装具を完成させる前に、患者様に一度装具をフィッティングする工程です。まずは先生が仮合わせの一連の流れをデモンストレーションし、義肢装具士がチェックすべき項目を一つずつ説明しています。

次に、装具装着時の歩行を観察します。

歩行時に装具が身体に及ぼす影響を観察し、最終的な装具のカットラインを決定します。

次に、装具装着時の歩行を観察します。

歩行時に装具が身体に及ぼす影響を観察し、最終的な装具のカットラインを決定します。

さあ、実際に装具を装着してみましょう!

仮合わせのチェック項目を確認し、フィッティングの悪い箇所はどこか、その原因はどこにあるのか、しっかり考察して下さいね!

さあ、実際に装具を装着してみましょう!

仮合わせのチェック項目を確認し、フィッティングの悪い箇所はどこか、その原因はどこにあるのか、しっかり考察して下さいね!

仮合わせを行うことで、これまで学習してきた作業の一つ一つが装具全体のフィッティングに影響することに気付いたのではないでしょうか?

仮合わせを行うことで、これまで学習してきた作業の一つ一つが装具全体のフィッティングに影響することに気付いたのではないでしょうか?

次はいよいよ完成です。 仮合わせで不具合のあった箇所を修正し、最後はしっかりとフィッテングした装具に仕上げましょう!" target="_blank">NEW! 1年生 プラスチック短下肢装具の仮合わせを行いました。 -

実際に石膏を削る前に、まずは四辺形ソケットの体重支持理論を再確認します。

陽性モデルのどの部分を削ると義足完成後にどのような影響が出るのか、実際の臨床例を基に具体的な方法論が示されます。一つひとつの工程にすべて目的があることを理解し、学生たちの興味は益々高まったようです。

陽性モデルのどの部分を削ると義足完成後にどのような影響が出るのか、実際の臨床例を基に具体的な方法論が示されます。一つひとつの工程にすべて目的があることを理解し、学生たちの興味は益々高まったようです。

製作理論に基づき、いざ実践!

製作理論に基づき、いざ実践!

徐々に四辺形ソケットの形状に近づいてきましたね!

陽性モデル修正は、筋の走路や骨の形状など、解剖学的に人体の構造を理解をしていないと形状を具現化することはできません。

学生たちは香川先生の陽性モデルを何度も触って、微妙な形状の違いを把握しようと一生懸命でした。

徐々に四辺形ソケットの形状に近づいてきましたね!

陽性モデル修正は、筋の走路や骨の形状など、解剖学的に人体の構造を理解をしていないと形状を具現化することはできません。

学生たちは香川先生の陽性モデルを何度も触って、微妙な形状の違いを把握しようと一生懸命でした。

次回はソケット熱成形作業とベンチアライメント設定までの様子をレポートします!" target="_blank">NEW! 3年生 陽性モデル修正に思いを込めて! -

始めに、陽性モデルに適切なアライメントラインを設定します。

ラインの見方や線の引き方など、製作上の基礎を学んでいきます。

実際にアライメントラインを引いてみましょう!

装具の治療効果に関わる重要な作業なので、正確に設定することが大切です。

実際にアライメントラインを引いてみましょう!

装具の治療効果に関わる重要な作業なので、正確に設定することが大切です。

設定したアライメントラインを基準に、陽性モデルを修正していきます。学生たちは先生のデモンストレーションを食い入るように見ていますね。

設定したアライメントラインを基準に、陽性モデルを修正していきます。学生たちは先生のデモンストレーションを食い入るように見ていますね。

この学生は足底の削り修正をしていますね。足底の削り方ひとつで装具の安定性に影響するため、慎重な作業が必要です。

この学生は足底の削り修正をしていますね。足底の削り方ひとつで装具の安定性に影響するため、慎重な作業が必要です。

この学生は盛り修正をしています。初めて使用する材料や工具に少し戸惑い気味ですが、徐々に慣れて行って下さいね!

この学生は盛り修正をしています。初めて使用する材料や工具に少し戸惑い気味ですが、徐々に慣れて行って下さいね!

最後に、アライメント設定やモデル修正が適切に行われているか先生にチェックしてもらいます。

こうしたやり取りの中から、義肢装具を製作していくための視点が養われていきます。

最後に、アライメント設定やモデル修正が適切に行われているか先生にチェックしてもらいます。

こうしたやり取りの中から、義肢装具を製作していくための視点が養われていきます。

次は、プラスチックの熱成形、仮合わせの様子をレポートします!" target="_blank">NEW! 1年生 プラスチック短下肢装具の陽性モデル修正が行われました。 -

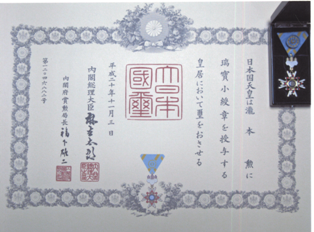

首相官邸内で安倍内閣総理大臣との記念撮影。

安倍総理より「内閣総理大臣表彰」を受ける香川先生。

安倍総理より「内閣総理大臣表彰」を受ける香川先生。

安倍総理大臣への金メダル受賞報告の様子。

安倍総理大臣への金メダル受賞報告の様子。

政府インターネットテレビ 「国際アビリンピック金メダリストへの内閣総理大臣表彰」

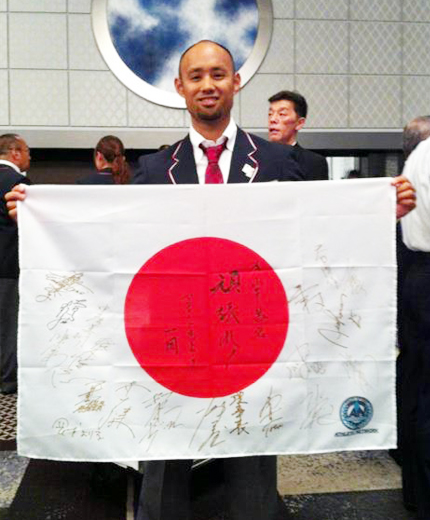

国際アビリンピック(フランス)競技中の香川先生。

国際アビリンピック(フランス)競技中の香川先生。

日本代表選手として様々なプレッシャーがあったと思いますが、素晴らしい結果を残され、学生たちにとても良い刺激をいただきました。 香川先生、本当におめでとうございました!" target="_blank">NEW! 香川先生が「内閣総理大臣表彰」を授与されました。 -

やる気満々!(お料理の腕前は…?)

男子もお手伝いです。

男子もお手伝いです。

焼き上がりが楽しみ~(^^)

入学して3週間近く経ち、

学院生活にまだまだ慣れない学生も多い時期です。

また、社会人経験を経た新入生にとっては、

1日ずっと座っていることに慣れない学生もいたりします。

毎日の講義に圧倒?されているかもしれません。

この会は2年生との交流の場でもあります。

1年生からは、不安に思っている勉強のしかたや講義についての質問がでたり、出身地の話で盛り上がったり。

和やかな会となりました。

焼き上がりが楽しみ~(^^)

入学して3週間近く経ち、

学院生活にまだまだ慣れない学生も多い時期です。

また、社会人経験を経た新入生にとっては、

1日ずっと座っていることに慣れない学生もいたりします。

毎日の講義に圧倒?されているかもしれません。

この会は2年生との交流の場でもあります。

1年生からは、不安に思っている勉強のしかたや講義についての質問がでたり、出身地の話で盛り上がったり。

和やかな会となりました。

数ヵ月後に実習を控え講義や演習で忙しくしている2年生にとっても

よい息抜きの時間になったのではないでしょうか?

数ヵ月後に実習を控え講義や演習で忙しくしている2年生にとっても

よい息抜きの時間になったのではないでしょうか?

最後は全員で!

今回の新入生の多くは、入学前に学院のオープンキャンパスにきてくれています。

やはり、実際に来てみることで、先輩たちの姿だったり、学院の雰囲気、

学院の教育体制についてなどをより具体的に知ることができます。

言語聴覚士に興味のある方は、ぜひオープンキャンパスにお越しください!

今年度最初のオープンキャンパスは、

5/28(土)午後に開催いたします。

最後は全員で!

今回の新入生の多くは、入学前に学院のオープンキャンパスにきてくれています。

やはり、実際に来てみることで、先輩たちの姿だったり、学院の雰囲気、

学院の教育体制についてなどをより具体的に知ることができます。

言語聴覚士に興味のある方は、ぜひオープンキャンパスにお越しください!

今年度最初のオープンキャンパスは、

5/28(土)午後に開催いたします。

なお、当日ご都合がつかない場合は、お気軽に学校見学にいらしてください。 学校見学では、オープンキャンパスの内容に準じ、仕事紹介や学科説明を行います。 専任教員が1対1で対応させて頂き、ご質問にも直接お答えいたします。

なお、学校見学は曜日によっては20:00までは可能です(19:00までにはお越しください)。 " target="_blank">新1年生の歓迎会を行いました!

" target="_blank">新1年生の歓迎会を行いました! -

装具を製作する前に脳卒中片麻痺の病態と短下肢装具の適応について講義を受けます。1年生には少し難しい講義ですが、「なぜ装具が必要なのか?」を理解した上で装具を製作することが重要ですね!

次は、いよいよ採型です。 最初に先生のデモンストレーションを学生全員で見学します。 ギプス包帯の性質や採型の手順、作業全体の時間配分など細かく説明を受けています。

先生のデモンストレーションを見ながら真剣にメモをとっていますね!大切なのは作業のポイントを見逃さない観察力ですよ!

先生のデモンストレーションを見ながら真剣にメモをとっていますね!大切なのは作業のポイントを見逃さない観察力ですよ!

今回の採型は下腿部の形状がきれいに採型されているだけでなく、立位のアライメントが正確に再現されていることも重要ですね!

今回の採型は下腿部の形状がきれいに採型されているだけでなく、立位のアライメントが正確に再現されていることも重要ですね!

では、いよいよ学生同士で採型してみましょう!

では、いよいよ学生同士で採型してみましょう!

いざ採型してみると、先生のデモンストレーションの中に採型のポイントが沢山あったことに気づいたのではないでしょうか?

いざ採型してみると、先生のデモンストレーションの中に採型のポイントが沢山あったことに気づいたのではないでしょうか?

義肢装具士は患者様の病態を理解し、採型をするところからモノづくりが始まります。

1年生のみなさん、一歩ずつ義肢装具士への道を歩んで行ってくださいね!

義肢装具士は患者様の病態を理解し、採型をするところからモノづくりが始まります。

1年生のみなさん、一歩ずつ義肢装具士への道を歩んで行ってくださいね!

◇◇◇ お知らせ ◇◇◇ 第3回オープンキャンパス 6月18日(土)では、『脳卒中片麻痺の装具療法』をテーマに体験授業を行います。今回のレポートでご紹介したように、「脳卒中片麻痺の装具療法」についての講義に続き、「短下肢装具の採型実習」を体験して頂けます!

義肢装具学科の先生はもちろん、在校生と話す機会もたくさんありますので、入試情報や学校生活など、どんどん質問して医療専門職としての義肢装具士の魅力を体感してください!!

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ

" target="_blank">NEW! 1年生 義肢装具基本工作論が始まりました。

" target="_blank">NEW! 1年生 義肢装具基本工作論が始まりました。

※中日新聞 2016年(平成28年)5月2日(月曜日)より

※中日新聞 2016年(平成28年)5月2日(月曜日)より

日本聴能言語福祉学院では山本君のリオデジャネイロ・パラリンピックでの活躍を期待しています!引き続き、全校を挙げて応援して行きます! ガンバレ山本先輩!" target="_blank">NEW! 山本篤君が日本パラで世界新記録の快挙!-

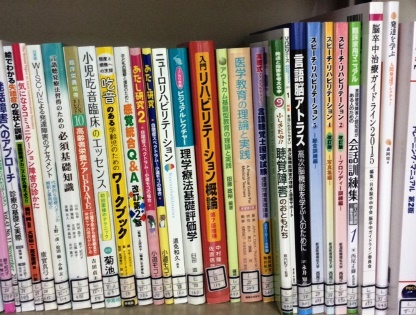

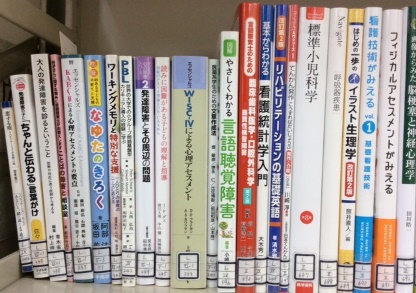

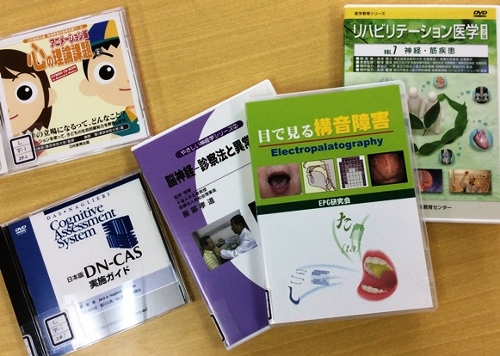

今回購入した書籍は62冊、ほとんどが新刊です。 一部をご紹介します。卒業生の著書もあります。

図解やさしくわかる言語聴覚障害、発話障害へのアプローチ、 言語脳アトラス、失語臨床の認知神経心理学的アプローチ 吃音のある学齢時のためのワークブック、感覚統合Q&A 標準小児科学第8版(医学書院)、脳卒中ガイドライン2015、

医学書は高価なので、図書室でじっくり閲覧できたり、 家でも読めるのは嬉しいですよね。

図書室の蔵書は全て言語聴覚士に関係のある書籍ですが、 毎年このペースで増え続けており、4,000冊を超えています。 学院の歴史を感じますね。

学院に来たことのない方は、百聞は一見にしかず、 ぜひ5月28日のオープンキャンパスで確かめてください。

" target="_blank">新刊入りました!

" target="_blank">新刊入りました! -

まずは足部の状態をよく観察します。胼胝(タコ)や靴擦れのある部分はないか、足の皮膚感覚、足関節の可動域など、細かくチェックします。

次に、フットプリントを用いて足底圧を評価します。

足底のどの部分に荷重がかかっているか、足の輪郭や骨の位置関係を把握することができます。

次に、フットプリントを用いて足底圧を評価します。

足底のどの部分に荷重がかかっているか、足の輪郭や骨の位置関係を把握することができます。

次に、足の周径を測ります。靴の基となる木型(ラスト)を製作する上で重要な情報ですので、しっかりポイントをおさえて計測します。

次に、足の周径を測ります。靴の基となる木型(ラスト)を製作する上で重要な情報ですので、しっかりポイントをおさえて計測します。

そして、いよいよ採型です。靴のヒールの高さや、つま先の角度などを設定して採型を行います。

そして、いよいよ採型です。靴のヒールの高さや、つま先の角度などを設定して採型を行います。

採型した石膏モデルを基に、木型(ラスト)を製作します。ここでは足部の機能解剖と靴の適合理論について講義が行われます。

採型した石膏モデルを基に、木型(ラスト)を製作します。ここでは足部の機能解剖と靴の適合理論について講義が行われます。

学生が陽性モデルの修正ポイントについて先生に質問していますね。

1年生の製作実習と比べて工程も多く、複雑なので分からないところはその場で解決することが大切です!

学生が陽性モデルの修正ポイントについて先生に質問していますね。

1年生の製作実習と比べて工程も多く、複雑なので分からないところはその場で解決することが大切です!

フットプリントを基に製作する靴のデザインを決め、採寸した数値を基準に陽性モデルを修正します。

フットプリントを基に製作する靴のデザインを決め、採寸した数値を基準に陽性モデルを修正します。

靴型装具は、適合の良し悪しを自分で体感できる唯一の装具といえます。自分自身の足の形状や特徴をよく把握して、適合の良い靴型装具を製作してくださいね!" target="_blank">NEW! 2年生 下肢装具Ⅰ「靴型装具」の製作実習が始まりました。 -

競技場で黙々と製作課題に取り組む香川先生。

義肢装具製作に一切の妥協を許さない香川先生の技術を見て、世界中の審査員がとにかく感心していたようです。

制限時間内に製作課題が完成し、香川先生も少し緊張が解けていますね!

制限時間内に製作課題が完成し、香川先生も少し緊張が解けていますね!

競技終了後、表彰式があり見事に「金賞」を受賞した様子です。

世界中の記者から長時間のインタビューを受けても、競技の疲れを見せずにいつもの優しい笑顔で対応されていますね。

競技終了後、表彰式があり見事に「金賞」を受賞した様子です。

世界中の記者から長時間のインタビューを受けても、競技の疲れを見せずにいつもの優しい笑顔で対応されていますね。

フランスから帰国後、香川先生が結果報告のために来校して下さいました!

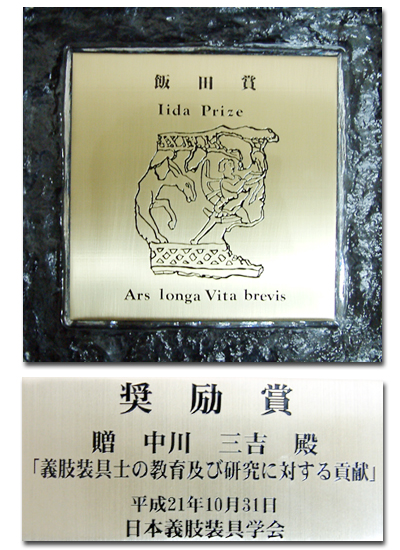

教え子の活躍に中川先生もたいへん喜んでおられました。

フランスから帰国後、香川先生が結果報告のために来校して下さいました!

教え子の活躍に中川先生もたいへん喜んでおられました。

日本代表選手として様々なプレッシャーがあったと思いますが、素晴らしい結果を残され、学生たちにとても良い刺激をいただきました。 香川先生、本当におめでとうございました! " target="_blank">NEW! 香川先生が世界一の栄冠に輝きました! -

そして、どう訓練したらよいのか困っているSTも多いのでしょうか。2年前に同窓会で行われた「Re-Learning小児の吃音臨床について」は卒業生で会場があふれました。

当学院の吃音の講義は25コマで、ST養成校の中では多い方です。 「間接法による吃音訓練」の著者である都筑澄夫先生(開設時より20年近く当学院の教員でした)の集中講義もあります。 また上級生は学内臨床に参加できますし、年に一度「吃音友の会」と交流会もあるんです。

吃音に限らず、このドラマで言語聴覚士に興味が湧いた方はぜひオープンキャンパスにいらして下さいね。 " target="_blank">月9 「ラブソング」に言語聴覚士が!! -

初めての職場、学校から離れているし、不安もあったことでしょう。 そんな時に同窓の先輩がいた嬉しさが伝わってきて、こちらも嬉しくなりました。

そうなんです。日本聴能言語福祉学院は1985 年創立の伝統ある学校。 現在の卒業生は1200人。 言語聴覚士の養成校がまだまだ少ない時代でしたので、全国から学生が集まり、また各地に散らばっていきました。そんな具合で全国に卒業生がいます。 そんなことを彼女のメールで改めて気が付かされたのでした。 メールありがとう。学校にも遊びに来て下さいね。

追記: 実は、その聴能の先輩〇〇先生からも学院に連絡がありました。 「歓迎会で新卒の△△さんと話したよ、すごくいい子が来てくれてよかった」と。 お二人連れ立って、同窓会に参加してくれる日もあるのでしょうか。楽しみにしています。

" target="_blank">卒業生からのメール -

実物投影機を使用して実演しています。

実物投影機を使用して実演しています。

見ている人も真剣。

" target="_blank">講義の様子です

見ている人も真剣。

" target="_blank">講義の様子です -

元気いっぱいの3年生

下にローラーがついていて、押し出すように投げるそうです。

下にローラーがついていて、押し出すように投げるそうです。

見た感じがカーリングそっくりです。しかしブラシで磨いたりはしません。

見た感じがカーリングそっくりです。しかしブラシで磨いたりはしません。

チーム対抗でワイワイ言いながら、楽しくやっていました。体を動かしてしっかりストレスを発散して、今後の実習・国家試験に打ち勝ってくださいね。

" target="_blank">補聴3年生 スポーツの春??

チーム対抗でワイワイ言いながら、楽しくやっていました。体を動かしてしっかりストレスを発散して、今後の実習・国家試験に打ち勝ってくださいね。

" target="_blank">補聴3年生 スポーツの春?? - 追記 衝撃のシーンも多いので学生にはおすすめしませんが、同じく主人公が前向性健忘を持っている映画で「メメント」があります。時系列をさかのぼって話が進んでいきます。記憶の変容の怖さを感じる映画で、個人的には面白かったです。 " target="_blank">記憶障害の映画

-

学院の正面玄関では新入生を迎えるための「挨拶週間」が始まりました。これは学生たちが率先して行っている、義肢装具学科の伝統の1つです。

周囲の人たちにいつも気持ちの良い挨拶ができるということは、医療人としてとても大切なことだと義肢装具学科では考えています。 この伝統が、これからも受け継がれていくことを期待しています!" target="_blank">NEW! 挨拶から始まる義肢装具学科の伝統! -

去る4月2日(土)に、専門学校日本聴能言語福祉学院と中部リハビリテーション専門学校の合同入学式が行われました。

式典では中川教務主任より、一人ずつ名前が読み上げられ、新入生は緊張しながらも元気よく返事をしていました。

義肢装具学科は今年で「創立30年目」を迎え、新入生はその記念すべき第30期生となります。

来週からは講義も始まり、義肢装具士になるための3年間がいよいよスタートします。

30期生の皆さん、「初心を忘れることなく」日々を大切に過ごして下さい!

義肢装具学科は今年で「創立30年目」を迎え、新入生はその記念すべき第30期生となります。

来週からは講義も始まり、義肢装具士になるための3年間がいよいよスタートします。

30期生の皆さん、「初心を忘れることなく」日々を大切に過ごして下さい!

" target="_blank">NEW! 第30期生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 - 当学院では、今後ともリハビリテーション教育の質の向上と充実に努めていきます。 " target="_blank">聴能・補聴両学科とも教育評価認定を受けました

-

開式のことばに始まり、教員が新入生一人一人の名前を読み上げると、学生たちは元気よく返事をしていました。

来賓の先生方の心のこもった祝辞を頂き、次に新入生代表による「誓いの言葉」となります。今年の代表は補聴言語学科の学生です。やや緊張しつつも、一言一言にメリハリが効いていて、積極的に学び、言語聴覚士の卵として3年間を全うしていこうという思いが伝わってきました。

教員もサポートしていきます。しっかり学んでいきましょう。 " target="_blank">入学式 -

まずは「MASソケット」開発の経緯、体重支持原理について講演を行いました。

次に、採型時のポイントを動画で確認した後、実際に陽性モデル修正のデモンストレーションを行いました。参加者の皆さんは、臨床で活躍されている義肢装具士の方々ばかりですので、実際の製作の場面を想定した質問をたくさん頂戴しました。

※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。

次に、採型時のポイントを動画で確認した後、実際に陽性モデル修正のデモンストレーションを行いました。参加者の皆さんは、臨床で活躍されている義肢装具士の方々ばかりですので、実際の製作の場面を想定した質問をたくさん頂戴しました。

※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。

名和先生、ご講演お疲れ様でした。 学生の皆さんは現在春休み期間中ですが、教務の先生方は新学期の準備をしつつ、義肢装具士としての研修活動にも積極的に参加させていただいています! 最後に、長野県総合リハビリテーションセンターの義肢装具士の皆様、ご講演の準備をしていただき、誠にありがとうございました!" target="_blank">NEW! 「MASソケット」の研修会が行われました。 -

後輩たちの激励に応え―――

国家試験全員合格!!合格率100%を達成!!

さらに、昨年度に引き続き就職内定率も100%を達成しました!!

第28期生の皆さん、そしてこれまで支えてこられたご家族の皆様おめでとうございます。

また、在学中にご指導いただきました講師の先生方に心より厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。" target="_blank">NEW! 速報!PO国家試験合格発表

国家試験全員合格!!合格率100%を達成!!

さらに、昨年度に引き続き就職内定率も100%を達成しました!!

第28期生の皆さん、そしてこれまで支えてこられたご家族の皆様おめでとうございます。

また、在学中にご指導いただきました講師の先生方に心より厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。" target="_blank">NEW! 速報!PO国家試験合格発表 - 速報!ST国家試験合格発表!

-

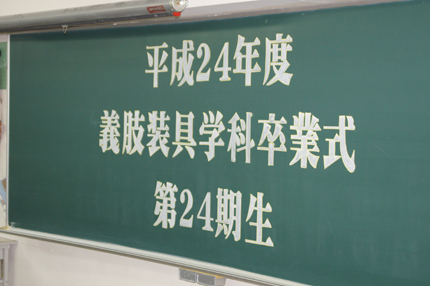

第27期生の門出をお祝いするように、校舎前の梅の花もきれいに咲きました。

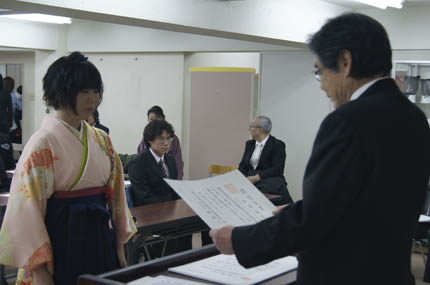

棚橋学院長先生より義肢装具学科総代が卒業証書を受け取りました。

棚橋学院長先生より義肢装具学科総代が卒業証書を受け取りました。

理事長賞を受賞した神谷大地君、鵜飼敦子理事長先生より表彰していただきました。

理事長賞を受賞した神谷大地君、鵜飼敦子理事長先生より表彰していただきました。

卒業式も終わり、緊張感がとけていい笑顔になっていますね!

卒業式も終わり、緊張感がとけていい笑顔になっていますね!

教室に戻り、改めて学科内で『卒業証書授与式』が行われました。

在校生、保護者、来賓の皆さんと一緒に和やかな式となりました!

教室に戻り、改めて学科内で『卒業証書授与式』が行われました。

在校生、保護者、来賓の皆さんと一緒に和やかな式となりました!

義肢装具学科顧問の髙見健二先生より、一人ひとりに卒業証書が授与されました。

義肢装具学科顧問の髙見健二先生より、一人ひとりに卒業証書が授与されました。

卒業生から在校生全員に記念品が贈呈されました。

卒業生から在校生全員に記念品が贈呈されました。

卒業生より、義肢装具学科への記念品として、校舎の写真が入った『校歌ボード』を寄贈していただきました。

卒業生より、義肢装具学科への記念品として、校舎の写真が入った『校歌ボード』を寄贈していただきました。

最後に、校舎前で恒例の記念撮影を行いました。

3年間ご指導いただきました教務の先生方、ありがとうございました!

最後に、校舎前で恒例の記念撮影を行いました。

3年間ご指導いただきました教務の先生方、ありがとうございました!

第27期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます! 全国各地で皆さんが活躍されることを、教職員一同、期待しています!

~卒業記念パーティー編~ 卒業式後、名古屋市内のホテルにて『義肢装具学科第27期生 卒業記念パーティー』が盛大に行われました。

卒業式から衣装を着替えて来賓をお迎えする卒業生たち。

卒業式から衣装を着替えて来賓をお迎えする卒業生たち。

全国各地から卒業生のために非常勤講師の先生方や、臨床実習でお世話になった企業の皆様、OBの皆さんが大勢出席してくださいました。

全国各地から卒業生のために非常勤講師の先生方や、臨床実習でお世話になった企業の皆様、OBの皆さんが大勢出席してくださいました。

パーティーの司会を務める卒業生、少し緊張気味ですね!

パーティーの司会を務める卒業生、少し緊張気味ですね!

パーティーの最初に、鵜飼泰光理事長先生より卒業生へ温かいお祝いのお言葉をいただきました。

パーティーの最初に、鵜飼泰光理事長先生より卒業生へ温かいお祝いのお言葉をいただきました。

最後に、義肢装具学科の教員へ記念品と花束の贈呈があり、先生方から卒業生に向けて、はなむけの言葉が贈られました。

最後に、義肢装具学科の教員へ記念品と花束の贈呈があり、先生方から卒業生に向けて、はなむけの言葉が贈られました。

第27期生のみなさん、3年間お疲れ様でした!!" target="_blank">NEW! 第27期生の皆さんご卒業おめでとうございます! -

義肢装具学科(義肢装具士養成課程)の2016年度のオープンキャンパス開催スケジュールを公開しました!

本年度は全14回開催!! 本学科のオープンキャンパスでは、参加するたびに毎回異なる製作実習を体験できます! ホントの授業を聞いて、義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを体感してみよう!

装具の採型、義足の歩行観察、筋電義手、ホンモノの義足の組み立て、自分の足の分析などなど、初めて参加する方も、2回目3回目の方も、義肢装具士を楽しんで学べる魅力的なコンテンツをたくさんご用意しています!!

実学が未来の君を強くする!

みなさんの参加をお待ちしています!

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら

" target="_blank">【義肢装具学科】OPEN CAMPUS 2016

" target="_blank">【義肢装具学科】OPEN CAMPUS 2016 -

社会人のための新しい支援制度!

国家資格(義肢装具士免許)を取得してキャリアアップ!

平成28年度4月に義肢装具学科に入学される方で、条件に該当する方は 『専門実践教育訓練給付金制度』 『教育訓練支援給付金制度』 が受けられることになりました!!

厚生労働省による中長期的なキャリアアップを目的とした雇用保険の給付制度です。 厚生労働省が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座は、一定の要件を満たした場合に、最大で144万円の給付金と離職時の基本手当の日額に相当する額の50%が受講期間中にハローワークから支給されます。

詳細は専門実践教育訓練給付金制度・教育訓練支援給付金制度についてもしくはハローワークのこちらのページでご確認ください。

受講開始の1か月前までに提出しなければならない書類もありますので本学科の受験および給付金の受給を検討されている方はハローワークまでご相談ください。 あなたの夢の実現、キャリアアップを応援します!!

" target="_blank">最大144万円+α給付!『専門実践教育訓練給付制度』のご案内 -

義肢装具士のモノづくりは、患者さんの体を採型するところから始まります、その採型したモデルをもとに個々に合った義肢や装具を製作します。

体験授業では実際に「短下肢装具の採型」を行っていただきます!

義肢装具士を体感するチャンス!!

入試情報や学生生活などどんどん質問して、義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!

当日のスケジュール ◇12:00 受 付 ◇12:30 学科説明 ◇13:15 休 憩 ◇13:30 体験授業(短下肢装具の採型をしてみよう!) ◇15:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇15:30 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇16:00 終 了(予定)

義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!

・この春、高校3年生になる方で義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。

これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!

過去のオープンキャンパスの様子はこちら 第5回オープンキャンパス 第6回オープンキャンパス 第7回オープンキャンパス

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら

" target="_blank">3月13日(日)短下肢装具を採型してみよう!

" target="_blank">3月13日(日)短下肢装具を採型してみよう! -

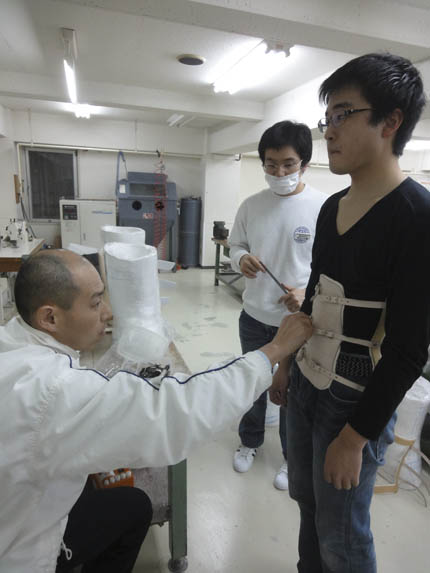

約2ヶ月かけて製作してきた長下肢装具の適合評価が行われました。金属加工に悪戦苦闘しながら、ようやく完成まで漕ぎつけた学生が多かったようです。さあ、お互いに装着してみましょう!

適合評価では、患者様に装着方法を指導するポイントや、装具が不適合だった場合の修正方法なども学習します。装具が下肢にあたっていないか、継ぎ手の位は適切か、ベルトの位置や長さは適切か、など細部にわたって確認をして行きます。

適合評価では、患者様に装着方法を指導するポイントや、装具が不適合だった場合の修正方法なども学習します。装具が下肢にあたっていないか、継ぎ手の位は適切か、ベルトの位置や長さは適切か、など細部にわたって確認をして行きます。

担当教員がまずは静止立位時の適合状態をチェックして行きます。

装具が身体に正しく適合していることは勿論ですが、ベルトの縫製の仕上がりや金属支柱の曲げ加工の滑らかさなど、製作物としての出来ばえを評価します。また、製作物について学生に簡単なプレゼンテーションをしてもらい、義肢装具士として患者様の前で話すことをシミュレーションします。

担当教員がまずは静止立位時の適合状態をチェックして行きます。

装具が身体に正しく適合していることは勿論ですが、ベルトの縫製の仕上がりや金属支柱の曲げ加工の滑らかさなど、製作物としての出来ばえを評価します。また、製作物について学生に簡単なプレゼンテーションをしてもらい、義肢装具士として患者様の前で話すことをシミュレーションします。

つぎに、実際に歩行しながら装具の適合状態を評価します。装具の膝継ぎ手の位置がずれている場合や歩行時に下肢のアライメント(各関節の角度)が変化する場合、金属支柱が体にあたる場合などがあります。これは採寸する段階で予測できればよいのですが、実際に装具を装着し歩行しなければ判断できないことが多くあります。

つぎに、実際に歩行しながら装具の適合状態を評価します。装具の膝継ぎ手の位置がずれている場合や歩行時に下肢のアライメント(各関節の角度)が変化する場合、金属支柱が体にあたる場合などがあります。これは採寸する段階で予測できればよいのですが、実際に装具を装着し歩行しなければ判断できないことが多くあります。

近年、長下肢装具は脳卒中の急性期のリハビリテーションで重要視されており、処方されることが多い装具です。製作だけでなく、脳卒中の病態についてもしっかり学習して下さい!

近年、長下肢装具は脳卒中の急性期のリハビリテーションで重要視されており、処方されることが多い装具です。製作だけでなく、脳卒中の病態についてもしっかり学習して下さい!

2年生の専門科目の製作実習はこれで終了です。 3年生ではさらに高度な製作技術の習得が課題となります。2年生同様、一つずつ確実に積み上げて行って下さい! " target="_blank">NEW! 2年生 長下肢装具の製作実習が終了しました。 -

今回は金属材料を加工して装具を製作して行きます。

修正した石膏モデル(陽性モデル)に合わせて金属を曲げ加工して行きます。体幹(胴体部分)の曲線に合わせて、金属製の支柱を滑らかに曲げ加工していますね!

修正した石膏モデル(陽性モデル)に合わせて金属を曲げ加工して行きます。体幹(胴体部分)の曲線に合わせて、金属製の支柱を滑らかに曲げ加工していますね!

組み上げた金属枠の装具本体に、クロム革やフエルトで仕上げ加工を行います。ここでの作業は、製品としての完成度を高める大切な工程となるため、学生たちも繊細に作業しています!

組み上げた金属枠の装具本体に、クロム革やフエルトで仕上げ加工を行います。ここでの作業は、製品としての完成度を高める大切な工程となるため、学生たちも繊細に作業しています!

最後に、前回製作した腰仙椎装具モールド型、ナイト型の適合評価を行いました。装具が規定の寸法通りに製作されているか、装具としての機能を十分満たしているか、義肢装具士の目線で具体的にチェックして行きます。

果して今回の装具は上手くフィッティングしていたでしょうか?

最後に、前回製作した腰仙椎装具モールド型、ナイト型の適合評価を行いました。装具が規定の寸法通りに製作されているか、装具としての機能を十分満たしているか、義肢装具士の目線で具体的にチェックして行きます。

果して今回の装具は上手くフィッティングしていたでしょうか?

さて、これで1年生の製作実習がすべて終了しました。 2年生では、実際の四肢切断者あるいは脳卒中片麻痺の方に義肢や装具を製作し、適合させることが製作実習の最終評価となります。今まで学んだ基本工作技術や専門知識を活かして、より良いモノが製作できるように頑張って下さいね!" target="_blank">NEW! 1年生 体幹装具の製作実習が終了しました。 -

試験前日の「壮行会」では東京に向かう先輩たちを激励するために、後輩たちが心のこもった熱い応援を披露してくれました!

後輩たちが作ってくれた「魅せてやれ日聴の底力」の垂れ幕に、3年生たちは一気に勇気づけられました!

後輩たちが作ってくれた「魅せてやれ日聴の底力」の垂れ幕に、3年生たちは一気に勇気づけられました!

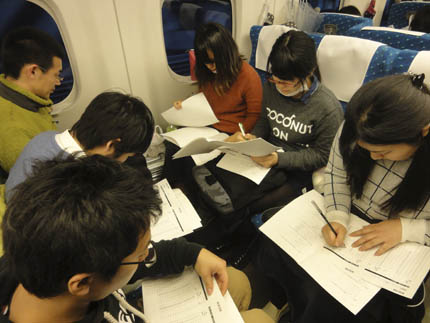

名古屋駅を出発する時も、学生たちはいつものようにリラックスしているようですね!

名古屋駅を出発する時も、学生たちはいつものようにリラックスしているようですね!

新幹線に乗ると、やはり参考書を開いてみんな黙々と勉強をしていました。

新幹線に乗ると、やはり参考書を開いてみんな黙々と勉強をしていました。

前日は試験会場近くのホテルに宿泊し、試験当日を迎えました!

東京は雲ひとつ無い晴天に恵まれ、学生たちもリラックスして試験会場へ向かいます!

前日は試験会場近くのホテルに宿泊し、試験当日を迎えました!

東京は雲ひとつ無い晴天に恵まれ、学生たちもリラックスして試験会場へ向かいます!

試験会場のTOC有明に到着しました!

試験場には既に他校の学生さんたちも到着しており、厳粛な空気の中でいよいよ国家試験の開始です!

試験会場のTOC有明に到着しました!

試験場には既に他校の学生さんたちも到着しており、厳粛な空気の中でいよいよ国家試験の開始です!

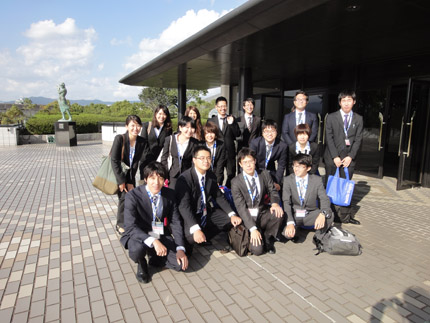

午前、午後の試験を無事に終え、名古屋に戻るために試験会場から品川駅へ移動してきました。学生たちはいつも通りのリラックスした表情で、出題された問題についてあれこれ話をしています。

午前、午後の試験を無事に終え、名古屋に戻るために試験会場から品川駅へ移動してきました。学生たちはいつも通りのリラックスした表情で、出題された問題についてあれこれ話をしています。

帰りの新幹線の車内では、出題に対する解答をお互いに確認し合っていますね!

帰りの新幹線の車内では、出題に対する解答をお互いに確認し合っていますね!

こちらでも早速、お互いの解答について確認をしていますね。

国家試験が終わっても学生たちの探究心はまだまだ終わることはありません。さて、皆さんの結果はどうだったでしょうか?

こちらでも早速、お互いの解答について確認をしていますね。

国家試験が終わっても学生たちの探究心はまだまだ終わることはありません。さて、皆さんの結果はどうだったでしょうか?

この後、全員で学校に戻り、教務の先生方から受験の労をねぎらう温かいお言葉をいただき、2日間の日程を無事に終えました。 今回の試験結果は、3月28日(月)14時に厚生労働省より発表されます。" target="_blank">NEW! 3年生 第29回義肢装具士国家試験 -

香川先生は義肢装具学科のOBでもあり、国際大会への出場は後輩たちにとっても今後の良い励みになると思います!

壮行会では本校の3年生たちが会場に飛び入り参加し、香川先生を激励するエールを送りました!

壮行会では本校の3年生たちが会場に飛び入り参加し、香川先生を激励するエールを送りました!

日本聴能言語福祉学院は、香川先生のフランスでの健闘をお祈りしています!

日本聴能言語福祉学院は、香川先生のフランスでの健闘をお祈りしています!

義肢装具学科では随時、学校見学および義肢装具製作施設見学ツアーを行っています。香川先生の働く姿もみられるかも!?大切なあなたの進路決定のために、ぜひご参加ください!ご連絡お待ちしています!

見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。

" target="_blank">NEW! 「第9回国際アビリンピック大会」壮行会

" target="_blank">NEW! 「第9回国際アビリンピック大会」壮行会 -

はじめに、骨格標本を使って体幹の機能や特徴を理解し、つぎに採型のポイントを学習して行きます。

義肢装具の中でも採型範囲が広い体幹装具は、採型肢位が適切でないと後々の陽性モデル修正がとても大変です。しっかりデモンストレーションを見て、実践に繋げましょう!

義肢装具の中でも採型範囲が広い体幹装具は、採型肢位が適切でないと後々の陽性モデル修正がとても大変です。しっかりデモンストレーションを見て、実践に繋げましょう!

では!早速採型してみましょう!

体幹装具を必要とする患者様は長時間立っていることが難しい方が大半です。姿勢が崩れないうちに、素早く採型することがポイントですね!

では!早速採型してみましょう!

体幹装具を必要とする患者様は長時間立っていることが難しい方が大半です。姿勢が崩れないうちに、素早く採型することがポイントですね!

修正した陽性モデルに軟化させたプラスチックを熱成形して行きます。

陽性モデルの形にしっかりと沿わせ、装具に傷をつけないようにしなくてはいけません。プラスチックが冷める前に作業を終えなければならないため、学生たちは真剣な表情です!

修正した陽性モデルに軟化させたプラスチックを熱成形して行きます。

陽性モデルの形にしっかりと沿わせ、装具に傷をつけないようにしなくてはいけません。プラスチックが冷める前に作業を終えなければならないため、学生たちは真剣な表情です!

熱成形したプラスチックを装具の形状にトリミングし、ベルトを取り付けて仕上げて行きます。

熱成形したプラスチックを装具の形状にトリミングし、ベルトを取り付けて仕上げて行きます。

今回の実習から製作した装具は最後に全て「適合評価」が待っています。 製作した装具が治療効果を持ち、患者様に使っていただける精度でモノづくりができたかどうか、最後にフィッティングを確認します。この作業は義肢装具士ならではの大切な仕事です。しっかり学んで行きましょう!" target="_blank">NEW! 1年生 体幹装具が完成しました。 -

反省点は沢山あったものの、患者様と関わる機会をいただいて、「STになりたい!」と

いう思いを強くして帰ってきたようです。

実際に、教員が実習先に訪問に行くと「学院にいるときよりもイキイキしているんじゃない!?」

と突っ込んでしまうくらいの表情の学生もいました(座学よりも実践向き?)。

今回の経験を次の実習に活かして、さらに成長して帰ってくるのを楽しみにしています。 " target="_blank">見学実習Ⅰ反省会

平成28年度 義肢装具学科 入学試験についてご案内します。 一般六次試験の出願を下記の通り受付けます。 受験希望の方はご確認の上、出願手続をお願いします。

◆試験科目 一般入学試験: 一般教養(国語・コミュニケーション英語ⅠⅡ英語) 適性(ペーパークラフト実技)・面接

◆試験日程 一般六次:平成28年3月13日(日) ※募集要項では3月12日(土)となっていますが 都合により日程を変更致しました。 出願期間:平成28年2月22日(月)~平成28年3月7日(月) 必着

義肢装具学科では随時、学校見学および義肢装具製作施設見学ツアーを行っています。大切なあなたの進路決定のために、ぜひご参加ください!ご連絡お待ちしています!

見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。

" target="_blank">平成28年度 一般六次入学試験 出願期間のご案内

" target="_blank">平成28年度 一般六次入学試験 出願期間のご案内-

座位保持装置とは、疾患により四肢、体幹の変形、姿勢異常がみられ、座位がとれない患者様に対し、変形の予防や日常生活動作の改善を目的とし使用する補装具です。義肢装具士が取り扱う補装具のなかでも、より専門性が求められる分野でもあり、臨床で常にこの分野を担当されている先生方のお話はとても貴重です。

藤田先生には座位保持装置について、基礎知識から製作技術についてご講義いただきました。

「姿勢とは?」から始まり、「身体重心」「脳性麻痺」など運動学、機能解剖学、リハビリテーション医学などで学んだ専門用語が次々と出てきますが、3年生ともなるとそれぞれの意味を理解しながら楽しく講義を聞いていたようです。

藤田先生には座位保持装置について、基礎知識から製作技術についてご講義いただきました。

「姿勢とは?」から始まり、「身体重心」「脳性麻痺」など運動学、機能解剖学、リハビリテーション医学などで学んだ専門用語が次々と出てきますが、3年生ともなるとそれぞれの意味を理解しながら楽しく講義を聞いていたようです。

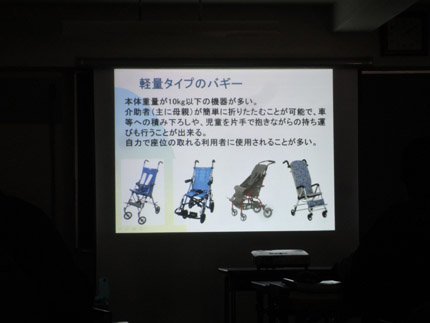

小畑先生は車椅子を中心に、子供用から成人用、特殊な機構を持つもの、電動車椅子など、さまざまなタイプの車椅子とその適応について分かり易くご講義いただきました。車椅子と言っても、必要とする患者様の状態によってたくさんの選択肢があることを理解できたのではないでしょうか。

小畑先生は車椅子を中心に、子供用から成人用、特殊な機構を持つもの、電動車椅子など、さまざまなタイプの車椅子とその適応について分かり易くご講義いただきました。車椅子と言っても、必要とする患者様の状態によってたくさんの選択肢があることを理解できたのではないでしょうか。

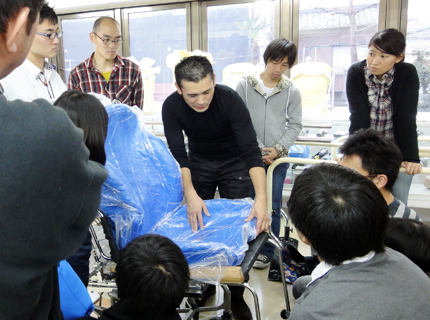

続いて、座位保持装置の製作について学びます。座位保持装置の製作方法として、身体各部の寸法を計測する採寸による方法と、適切な座位を再現したうえで身体の型をとる採型による方法があります。今回は写真の専用採型台を用いた採型方法について実習を行いました。

続いて、座位保持装置の製作について学びます。座位保持装置の製作方法として、身体各部の寸法を計測する採寸による方法と、適切な座位を再現したうえで身体の型をとる採型による方法があります。今回は写真の専用採型台を用いた採型方法について実習を行いました。

採型に使用する機材の準備をします。患者様の負担を減らすためにも、事前準備がとても大切であることを藤田先生から繰り返しお話いただきました。

採型に使用する機材の準備をします。患者様の負担を減らすためにも、事前準備がとても大切であることを藤田先生から繰り返しお話いただきました。

準備ができたら患者様の事前評価を行います。変形や麻痺の程度を把握しながら、どのように患者様の姿勢を作っていくか、また、採型者が完成品をどれだけイメージできているかが重要であることを教えていただきました。

準備ができたら患者様の事前評価を行います。変形や麻痺の程度を把握しながら、どのように患者様の姿勢を作っていくか、また、採型者が完成品をどれだけイメージできているかが重要であることを教えていただきました。

事前評価を基に、専用採型台を用いて患者様を安定性良く、かつ楽に座れる姿勢を再現していきます。常に患者様の状態を見ながら素早く作業を進めることが大切ですね!

事前評価を基に、専用採型台を用いて患者様を安定性良く、かつ楽に座れる姿勢を再現していきます。常に患者様の状態を見ながら素早く作業を進めることが大切ですね!

採型を終えたクッションです。しっかりと身体の形状が再現されています。

採型を終えたクッションです。しっかりと身体の形状が再現されています。

続いて、ギプスを使ってこのクッションの採型を行います。そして得られたギプスモデルを三次元スキャナでパソコンに読み込ませ、CAD/CAMを用いてスポンジ等の切削加工を行います。

続いて、ギプスを使ってこのクッションの採型を行います。そして得られたギプスモデルを三次元スキャナでパソコンに読み込ませ、CAD/CAMを用いてスポンジ等の切削加工を行います。

藤田先生に教えていただいたことを踏まえ、いざ、実践です!

藤田先生に教えていただいたことを踏まえ、いざ、実践です!

夢中になり過ぎて患者様の状態を確認することを忘れないようにしましょうね!

夢中になり過ぎて患者様の状態を確認することを忘れないようにしましょうね!

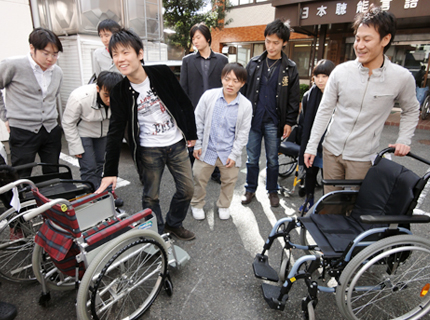

続いて、小畑先生から車椅子について実際に試乗しながら説明をしていただきました。講義のために大阪(大東市)からたくさんの車椅子を持って来ていただきました。

続いて、小畑先生から車椅子について実際に試乗しながら説明をしていただきました。講義のために大阪(大東市)からたくさんの車椅子を持って来ていただきました。

車椅子の構造を理解したら、次は利用者の視点に立って実際に路上を試乗してみましょう!

車椅子の構造を理解したら、次は利用者の視点に立って実際に路上を試乗してみましょう!

日本の道路は水はけを良くするために、中央が盛り上がった“片流れ路”になっています。車椅子を真っ直ぐ操作しているつもりでも、なかなか直進できませんね。車椅子利用者の本当の不便さを理解することが、何よりも勉強です!

日本の道路は水はけを良くするために、中央が盛り上がった“片流れ路”になっています。車椅子を真っ直ぐ操作しているつもりでも、なかなか直進できませんね。車椅子利用者の本当の不便さを理解することが、何よりも勉強です!

歩道の走行にも気を使います。何気なく駐輪してある自転車も、立場が変わると思いがけないバリアになってしまいますね。

歩道の走行にも気を使います。何気なく駐輪してある自転車も、立場が変わると思いがけないバリアになってしまいますね。

駅のエレベーターや発券機は、車椅子を利用している方でも手が届く位置にボタンが配置されています。

駅のエレベーターや発券機は、車椅子を利用している方でも手が届く位置にボタンが配置されています。

この自動販売機はどうでしょうか・・・

この自動販売機はどうでしょうか・・・

車椅子の介助を体験中。車椅子使用者だけでなく、介助者の視点を学ぶことで見えてくることが大きく変わります。常に双方の視点を忘れずに、モノづくりをして下さいね!

2日間にわたって座位保持装置、車椅子を徹底的にご講義いただきました。

とても内容の濃い2日間に、学生たちには国家試験勉強の合間の良い刺激となったようです。最後までとても熱心にご指導いただきました小畑先生、藤田先生ありがとうございました。" target="_blank">NEW! 3年生 座位保持装置の特別講義が行われました。

2日間にわたって座位保持装置、車椅子を徹底的にご講義いただきました。

とても内容の濃い2日間に、学生たちには国家試験勉強の合間の良い刺激となったようです。最後までとても熱心にご指導いただきました小畑先生、藤田先生ありがとうございました。" target="_blank">NEW! 3年生 座位保持装置の特別講義が行われました。 -

スキー合宿の3日間とも天候に恵まれ、学生たちはスキーやスノーボードを思う存分楽しんだようです。

本格的なスキーシーズン前ということもあり、ゲレンデはそれほど混雑していなかったようですね。

本格的なスキーシーズン前ということもあり、ゲレンデはそれほど混雑していなかったようですね。

3日間の中には、スキー以外にも乗馬体験をする企画があったようですね。このほか信州安曇野名産のわさび田を巡る企画もあったようです。

3日間の中には、スキー以外にも乗馬体験をする企画があったようですね。このほか信州安曇野名産のわさび田を巡る企画もあったようです。

夜は学生全員で『クリスマス会』を行ったようです。この時間は先輩、後輩の垣根を越えて、みんな楽しく過ごしています。この良き伝統は、先輩たちからずっと受け継がれているようですね!

夜は学生全員で『クリスマス会』を行ったようです。この時間は先輩、後輩の垣根を越えて、みんな楽しく過ごしています。この良き伝統は、先輩たちからずっと受け継がれているようですね!

澄み切った空気のもとで満点の星空を見ながら、学生たちは少し落ち着いた時間が過ごせたようです。

澄み切った空気のもとで満点の星空を見ながら、学生たちは少し落ち着いた時間が過ごせたようです。

学生会の皆さん、楽しい報告をありがとうございました!" target="_blank">NEW! 白銀の世界でひと休み! -

プレセミナー参加者の質問に答える1年生

今回のコミュニケーションゲームはグループ対抗で「はい・いいえ質問だけで答えを当ててみよう」を 行いましたが、予想以上に早く答えにたどり着きました。積み木を使った検査の体験も盛り上がったようです。

最初は緊張していた参加者でしたが、終わる頃には和やかに打ち解けていました。 少しは言語聴覚士になるために勉強していく内容がイメージできたでしょうか。 1年前の帰りはさっそく一緒に遊びに行った1年生もいるようです。入学前に友達ができるって頼もしいですよね。

来年からは緊張をほぐすゲームから始めようと思っています。

参加者の皆様、春、入学式での再会を楽しみにしています。 " target="_blank">補聴言語学科プレセミナーが行われました -

勝つ!カレー

勝つ!定食

勝つ!定食

全員が完食できました。これだけ食欲もあれば安心です。 この調子で体調管理に気を付けましょうね。 がんばれ!

がんばれ!

" target="_blank">食べて勝つ!

体験授業では義足で立つ、歩くうえで重要な「アライメント」もついて学び、実習ではホンモノの義足を組み立ててみましょう!適切な継手、足部を選択し指定された長さの義足を組み立てられるか、チャレンジ! オープンキャンパスでは、義肢装具士を体感できる魅力的なコンテンツをたくさんご用意しています! 入試情報や学生生活など、どんどん質問して義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを再発見してください!

当日のスケジュール ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩 ◇12:00 体験授業(ホンモノの義足を組み立ててみよう!) ◇13:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇13:30 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇14:00 終 了(予定)

義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!

・義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。

これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!

過去のオープンキャンパスの様子はこちら 第5回オープンキャンパス 第6回オープンキャンパス 第7回オープンキャンパス

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら

" target="_blank">2月20日(土) ホンモノの義足を組み立ててみよう!

" target="_blank">2月20日(土) ホンモノの義足を組み立ててみよう!-

福祉機器や用具は「リハビリテーション概論」の授業でも勉強はしていますが、こちらにはなんと1,000点もの展示があります。2グループに分かれて、詳しい説明を聞き、様々な体験をさせていただきました。呼吸を使ってのスイッチでカーテンが閉まった時は感嘆の声が大きかったです。

余談ですが、車椅子用のエアクッションの中身を見せて頂いたら、「有毛細胞」と言っていた学生が いました。ST学生らしい笑いですね。(ちなみに有毛細胞とは、内耳にある音などを感じる細胞のことです。)

昨年同様、一番人気は介護ロボットでした。和みますね~。テスト勉強で疲れた?学生達は 癒されていました。

福祉用具は「特殊なものではなく、生活を便利に豊かにする」ものだと体感し、患者さんの全体像を 捉えるイメージが出来たようです。 " target="_blank">なごや福祉用具プラザ見学 - 見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。

集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院)

*学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。

見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ)

所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。

その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。

" target="_blank">平成28年度 一般五次入学試験 出願期間のご案内

" target="_blank">平成28年度 一般五次入学試験 出願期間のご案内 -

今日はあぶみの足継手部分の可動域を決定するための切削加工を学習しました。

この部分の角度設定が1°でも変わってしまうと使用者の歩行に大きく影響するため、作業の精度が重要となります。

義肢装具士は正確に製品を製作する技術だけでなく、一人一人の患者様に製品をフィッティングさせる技術も求められます。一つ一つの作業を妥協することなく、学生たちは真剣に取り組んでいます!" target="_blank">NEW! 2年生 完璧な作業精度を目指して。

義肢装具士は正確に製品を製作する技術だけでなく、一人一人の患者様に製品をフィッティングさせる技術も求められます。一つ一つの作業を妥協することなく、学生たちは真剣に取り組んでいます!" target="_blank">NEW! 2年生 完璧な作業精度を目指して。 - http://wakamiyast.blog25.fc2.com/ 申し込みできます。締め切りは2/10(水)です。 " target="_blank">若宮ST同窓会「ミニセミナー&症例検討会」ご案内

-

”ワクワクしながら“想像を膨らませ考え不可能を可能に変えられるST、目標は遠いですが、

遠くに置く分、ぶれずに目指していきたいと思います。毎回の先生の熱心な授業、少しハードな(!?)緊張感と相まって、たくさんのことを考えることができました。ありがとうございました。

最後が少し笑えますが、「伝わっているんだ」と感じました。STは人間に欠かせない「コミュニケーション」と「食べること」と「感じる・考えること」に関わる職業です。だからこそ、現場は、常に真剣勝負で、本当に患者様のことを考えて悩んだり、喜んだり「人間くさい」体験に満ち溢れています。 私は、それが何より最高のSTの魅力だと考えているので、そこを学生に伝えたいと思いながら授業をしています。

聴能教員P " target="_blank">学生の講義感想(診断学)その2 - 学生の講義感想(診断学)その1

学院前の道路もいつもとは違う銀世界でした!大雪警報のため午前中の講義は休講となりましたが、午後からは通常通り講義が行われました。

学院前の道路もいつもとは違う銀世界でした!大雪警報のため午前中の講義は休講となりましたが、午後からは通常通り講義が行われました。

こんな寒い日でも、義肢装具学科の学生たちは元気です!早めに登校してきた学生たちが早速、玄関前で雪だるまを作っていました。サーフォームファイルで丸く丸く仕上げ、彼らなりのこだわり?があるようです。

学生の皆さん、風邪をひかないようにこの冬を乗り切りましょう!" target="_blank">NEW! 名古屋にこの冬初の雪が降りました。

こんな寒い日でも、義肢装具学科の学生たちは元気です!早めに登校してきた学生たちが早速、玄関前で雪だるまを作っていました。サーフォームファイルで丸く丸く仕上げ、彼らなりのこだわり?があるようです。

学生の皆さん、風邪をひかないようにこの冬を乗り切りましょう!" target="_blank">NEW! 名古屋にこの冬初の雪が降りました。-

今回の体験授業では「足部の機能解剖」についての講義、そして、足の採型用の特殊なスポンジ「トリッシャム」を使って自分の足の型を採ってみましょう!

さらに、立位時の足の荷重状況を反映する「フットプリント」を採って、自分の足を分析してみましょう!

入試情報や学生生活など、どんどん質問して義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!

当日のスケジュール ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩 ◇12:00 体験授業(自分の足を分析してみよう!) ◇13:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇13:30 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇14:00 終 了(予定)

義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!

・義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。

これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!

過去のオープンキャンパスの様子はこちら 第5回オープンキャンパス 第6回オープンキャンパス 第7回オープンキャンパス

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら

" target="_blank">1月23日(土)足の構造を分析してみよう!

" target="_blank">1月23日(土)足の構造を分析してみよう! -

今年度は、聴能言語学科(大卒2年課程)・補聴言語学科(高卒3年課程)

ともオープンキャンパスは終了しました。

今後は個別の学校見学で対応させていただきますので、

お気軽にお申込み下さい。日程はご希望に合わせて決定させて

いただきます。

学校見学では、オープンキャンパスの内容に準じ、

仕事紹介や学科説明を行います。

専任教員が対応させて頂き、ご質問にも直接お答えいたします。

" target="_blank">今年度最後のオープンキャンパスがありました。

" target="_blank">今年度最後のオープンキャンパスがありました。 -

まずは、「あぶみ」という靴に取り付ける部品の金属加工を行います。金属製の下肢装具では、このあぶみが装具の土台となるため最も重要な部分となります。製作実習では実際の製作を始める前に、材料特性や作業工程について理論的に学んで行きます。

次に、教員が工程ごとにデモンストレーションを行い、工具の使い方や製作上のコツなどを細かく説明して行きます。学生たちもしっかりメモをとっていますね!

次に、教員が工程ごとにデモンストレーションを行い、工具の使い方や製作上のコツなどを細かく説明して行きます。学生たちもしっかりメモをとっていますね!

講義ではトレースを用いた製作理論を学習していますが、石膏モデル(陽性モデル)による製作方法も講義しています。

講義ではトレースを用いた製作理論を学習していますが、石膏モデル(陽性モデル)による製作方法も講義しています。

装具を正確に可動させるためには可動する軸位置を正確に設定することが重要となります。数ミリのずれが装具全体の動きを悪くしてしまうため、学生たちも真剣です。製作途中の製作物の出来ばえを教員がすべてチェックし、作業精度を確認して行きます。金属の曲げ加工に苦手意識はあるものの、学生たちの製作スピードは確実に早くなっています。

正確に製作物を作り上げる技術を習得することが何より大切ですが、決められた時間の中で作業を進めることも必要です。

装具の出来上がりを待つ患者様のことを忘れずに次の工程も頑張りましょう!" target="_blank">NEW! 2年生 長下肢装具の製作実習をレポート!

装具を正確に可動させるためには可動する軸位置を正確に設定することが重要となります。数ミリのずれが装具全体の動きを悪くしてしまうため、学生たちも真剣です。製作途中の製作物の出来ばえを教員がすべてチェックし、作業精度を確認して行きます。金属の曲げ加工に苦手意識はあるものの、学生たちの製作スピードは確実に早くなっています。

正確に製作物を作り上げる技術を習得することが何より大切ですが、決められた時間の中で作業を進めることも必要です。

装具の出来上がりを待つ患者様のことを忘れずに次の工程も頑張りましょう!" target="_blank">NEW! 2年生 長下肢装具の製作実習をレポート! -

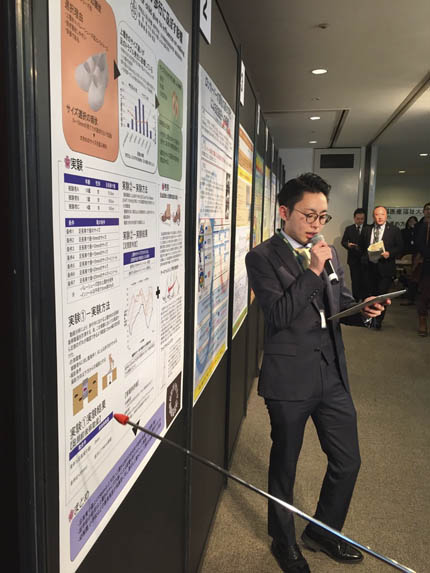

義肢装具学科では臨床実習中の課題として自らが経験した症例をケースレポートにまとめ、記録することを指導しています。学生たちはこれを学校に持ち帰り、専門書を用いて疾患に対する理解を深め、その後、学生全員の前でプレゼンテーションを行っています。この発表会には卒業生は勿論、臨床実習でご指導いただいた指導者の方々にも大勢ご参加いただきました。

○「症例報告会」の目的 1)対象となる症例の病態を医学的に理解し「症例を診る力」を養う。 2)個人が経験した症例を全員で「情報共有」することで、多くの知識や技術を学習する。 3)症例報告という形式で「プレゼンテーション能力」を養う。

○発表演題 Session1:整形外科疾患Ⅰ 1-1 脊椎圧迫骨折に対する胸腰仙椎装具の製作 成瀬 稜典(2年) 実習施設/㈲奥義肢製作所(福井) 1-2 脛腓骨遠位横断骨折に対するPTB式免荷装具 新美 利紀(2年) 実習施設/㈱愛媛義肢製作所(愛媛) 1-3 骨形成不全に対する足底装具の製作 安江 優作(2年) 実習施設/㈱佐々木義肢製作所弘前支店(青森) 1-4 内転足に対する足底装具の製作 石黒 涼 (2年) 実習施設/㈱松本義肢製作所(愛知) 1-5 特発性側弯症術後に対する胸腰仙椎装具の製作 吉川 拓斗(2年) 実習施設/㈱中礼義肢製作所(鹿児島) Session2:脳血管疾患 2-1 脳卒中片麻痺に対する両側支柱付き短下肢装具の製作 石倉 あや(2年) 実習施設/㈱洛北義肢(京都) 2-2 脳卒中片麻痺に対する湯之児式短下肢装具の製作 高木 敦史(2年) 実習施設/有園義肢製作株式会社(熊本) 2-3 脳卒中片麻痺に対するゲイトソリューションの適応 高見佳那子(2年) 実習施設/川村義肢株式会社(大阪) 2-4 脳卒中片麻痺に対するタマラック足継手付き短下肢装具の製作 林 利和子(3年) 実習施設/㈱小豆澤整形器製作所(大阪) 2-5 脳卒中を発症した変形性膝関節症罹患者に対する長下肢装具の製作 鈴木田典子(3年) 実習施設/㈲ハート義肢(沖縄) 2-6 脳卒中片麻痺に対して上肢装具が処方された1例 高瀬 結衣(3年) 実習施設/東名ブレース株式会社(愛知) Session3:神経疾患・潰瘍 3-1 脳性麻痺児に対するタマラック足継手付き短下肢装具の製作 長谷川丈剛(2年) 実習施設/㈱富山県義肢製作所(富山) 3-2 脳性麻痺児に対する両側支柱付き短下肢装具の製作(半長靴付き)の製作 三嶋 唯楽(2年) 実習施設/㈱かなえ義肢(長崎) 3-3 二分脊椎による足部潰瘍に対する靴型装具の製作 長崎真由美(3年) 実習施設/㈲渡辺義肢製作所(愛知) 3-4 糖尿病性足潰瘍に対する短下肢装具の製作 忠岡 太聖(3年) 実習施設/日本フットケアサービス株式会社(京都) Session4:切断 4-1 糖尿病性足壊疽による両下腿切断に対する下腿義足の製作 神谷 大地(3年) 実習施設/神奈川総合リハビリテーション病院(神奈川) 4-2 大腿切断(短断端)に対する四辺形ソケットの製作 早崎 怜央(3年) 実習施設/㈲長良義肢製作所(岐阜) 4-3 片側骨盤切除例に対する仮義足の製作および適合 坂野 典生(3年) 実習施設/㈱有薗製作所(福岡) 4-4 上腕切断(短断端)に対する肩義手の製作 小塚 啓文(3年) 実習施設/㈱松本義肢製作所(愛知)

以上、19演題です。 この中から参加者全員の投票によって最優秀賞1名、優秀賞3名を選出しました。

当日は多くの来賓の先生方をお迎えし、貴重なご意見を頂戴しました。

ご参加いただきました先生方、ありがとうございました。

当日は多くの来賓の先生方をお迎えし、貴重なご意見を頂戴しました。

ご参加いただきました先生方、ありがとうございました。

進行はセッションごとに学生が座長を担当します。学生が座長をすることで症例報告会の進め方や質問のタイミングなどを学ぶことができ、彼らにとっても貴重な経験となりました。

進行はセッションごとに学生が座長を担当します。学生が座長をすることで症例報告会の進め方や質問のタイミングなどを学ぶことができ、彼らにとっても貴重な経験となりました。

学生たちはみんな自信に満ちた表情で発表をしています!

限られた時間のなかで、相手にいかに分かりやすく情報を伝えるかということはとても難しいことですが、自分が経験した症例だからこそ発表する声にも熱が入ります!

学生たちはみんな自信に満ちた表情で発表をしています!

限られた時間のなかで、相手にいかに分かりやすく情報を伝えるかということはとても難しいことですが、自分が経験した症例だからこそ発表する声にも熱が入ります!

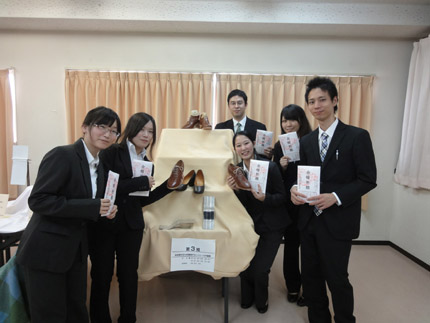

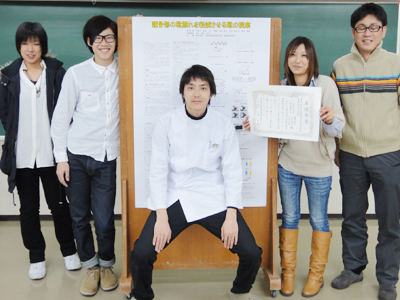

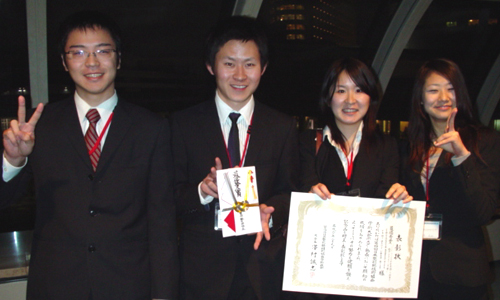

参加者全員の投票による審査の結果、最優秀賞は林利和子さん(3年)、優秀賞は高瀬結衣

さん(3年)、忠岡太聖さん(3年)、小塚啓文さん(3年)、鈴木田典子さん(3年)が選ばれました!

最優秀賞の林さんには学園より記念のトロフィーと校章入りクリスタルの楯が贈呈されました。

林さん、高瀬さん、忠岡さん、小塚さん、受賞おめでとうございました!

参加者全員の投票による審査の結果、最優秀賞は林利和子さん(3年)、優秀賞は高瀬結衣

さん(3年)、忠岡太聖さん(3年)、小塚啓文さん(3年)、鈴木田典子さん(3年)が選ばれました!

最優秀賞の林さんには学園より記念のトロフィーと校章入りクリスタルの楯が贈呈されました。

林さん、高瀬さん、忠岡さん、小塚さん、受賞おめでとうございました!

発表を行った学生の皆さん、ご苦労様でした。

また、前日の深夜まで発表の予行演習をご指導いただいた名和先生、唐澤先生ありがとうございました。この症例報告会を通して多くの学生が、臨床実習という機会に何を学習し、何を経験するべきかを改めて理解したことと思います。来年の臨床実習も、より明確な目的意識を持って実習に臨んで下さい。

また、3年生の皆さんはこの経験を活かし、「患者様のために探究する姿勢」を忘れずに、臨床でも活躍して下さい!" target="_blank">NEW! 臨床実習症例報告会が行われました。

発表を行った学生の皆さん、ご苦労様でした。

また、前日の深夜まで発表の予行演習をご指導いただいた名和先生、唐澤先生ありがとうございました。この症例報告会を通して多くの学生が、臨床実習という機会に何を学習し、何を経験するべきかを改めて理解したことと思います。来年の臨床実習も、より明確な目的意識を持って実習に臨んで下さい。

また、3年生の皆さんはこの経験を活かし、「患者様のために探究する姿勢」を忘れずに、臨床でも活躍して下さい!" target="_blank">NEW! 臨床実習症例報告会が行われました。 -

学生の全体発表を前に、教務主任の中川先生より開会のご挨拶がありました。

ここでは、卒業研究を通して義肢装具を定量評価(検証結果を数値化する)することの重要性についてお話がありました。

グループごとに発表の順番を待つ3年生たちです。

少し緊張しているようですが、凛々しい表情にこの日にかける意気込みが伝わってきます!前日深夜まで指導教員と何度も発表の練習をしていたグループもあったようです。

グループごとに発表の順番を待つ3年生たちです。

少し緊張しているようですが、凛々しい表情にこの日にかける意気込みが伝わってきます!前日深夜まで指導教員と何度も発表の練習をしていたグループもあったようです。

いざ、本番スタート!

どのグループも発表練習を念入りに行っていて、3年生らしい堂々とした発表ばかりでした!

いざ、本番スタート!

どのグループも発表練習を念入りに行っていて、3年生らしい堂々とした発表ばかりでした!

なぜその計測方法を選択したのか?

評価方法に問題はなかったか?など、後輩や同級生、先生方からもさまざまな質問が飛び交っています!

なぜその計測方法を選択したのか?

評価方法に問題はなかったか?など、後輩や同級生、先生方からもさまざまな質問が飛び交っています!

会場内には各研究グループの製作物を展示するブースが設けられていて、休憩時間には実際に学生たちが製作物を手にとって見ることができます。後輩たちは現物を見ると先輩たちの研究に益々興味が湧いてきたようです。

会場内には各研究グループの製作物を展示するブースが設けられていて、休憩時間には実際に学生たちが製作物を手にとって見ることができます。後輩たちは現物を見ると先輩たちの研究に益々興味が湧いてきたようです。

表彰式の後には、毎年恒例の「国家試験合格祈願セット」が学園より3年生全員に贈られました。

残るは国家試験だけですね!まだまだ気が抜けないと思いますが、あと2ヶ月しっかり走り切って下さい!

発表前の緊張もほぐれて、みんな笑顔がこぼれていますね。

3年生の皆さん、お疲れ様でした!" target="_blank">NEW! 卒業研究発表会が行われました。

表彰式の後には、毎年恒例の「国家試験合格祈願セット」が学園より3年生全員に贈られました。

残るは国家試験だけですね!まだまだ気が抜けないと思いますが、あと2ヶ月しっかり走り切って下さい!

発表前の緊張もほぐれて、みんな笑顔がこぼれていますね。

3年生の皆さん、お疲れ様でした!" target="_blank">NEW! 卒業研究発表会が行われました。 - 聴能教員P" target="_blank">国家試験合格祈願!

当日ご都合がつかない場合は、 お気軽に学校見学にいらしてください。 学校見学では、オープンキャンパスの内容に準じ、仕事紹介や学科説明を行います。 専任教員が1対1で対応させて頂き、ご質問にも直接お答えいたします。

なお、学校見学は、聴能(2年課程)・補聴(3年課程)とも それぞれのご希望にあわせて対応いたします。 " target="_blank">聴能言語学科オープンキャンパスのお知らせ

" target="_blank">聴能言語学科オープンキャンパスのお知らせ

大掃除の日の昼食は、これも恒例となっている「大掃除カレー」を早朝から学生たちが作り、みんなで美味しくいただきました。いつものように他学科の先生方や事務の皆さんにもお裾分けをして喜んでいただけました。美味しいものはみんなで!分け合う心が大切ですね!!

大掃除の日の昼食は、これも恒例となっている「大掃除カレー」を早朝から学生たちが作り、みんなで美味しくいただきました。いつものように他学科の先生方や事務の皆さんにもお裾分けをして喜んでいただけました。美味しいものはみんなで!分け合う心が大切ですね!!

大掃除では学内を隅々まできれいにするだけでなく、図書室の蔵書整理も行います。

今年も興味深い新書がたくさん入りました!

大掃除では学内を隅々まできれいにするだけでなく、図書室の蔵書整理も行います。

今年も興味深い新書がたくさん入りました!

大掃除の終了後、中川教務主任より新年を迎えるにあたり、今年一年を振り返り、新しい年への目標を立てる事についてお話がありました。

大掃除の終了後、中川教務主任より新年を迎えるにあたり、今年一年を振り返り、新しい年への目標を立てる事についてお話がありました。

最後に、今日はクリスマスイブということで中川先生より学生全員にケーキのプレゼントがありました!

思わぬサプライズにみんな笑顔で食べていました。

最後に、今日はクリスマスイブということで中川先生より学生全員にケーキのプレゼントがありました!

思わぬサプライズにみんな笑顔で食べていました。

今年も残すところ、あと僅かとなりました。 3年生にとって、慣れ親しんだ教室を後輩たちと掃除するのもこれが最後となります。 皆さんが受け継いでくれたように、後輩たちもきっと義肢装具学科の数々の伝統を受け継いでくれると信じています!

それでは皆さん、良いお年をお迎え下さい!" target="_blank">NEW! 新しい年を迎える準備ができました!-

1週間で全ての課題を完成させるためには、4つを並行して製作しなければいけません。試験の前までに、しっかりと各課題の製作工程を確認し、どのように作業を行うか計画を立てておくことがとても大切です。なおかつ、実際に始まった時には柔軟に対応することがポイントですね!

課題を早く提出することも重要ですが、製作物が評価基準を満たしているかどうか、自身で判断する力も必要です。近い将来、自分が製作したものを製品として患者様に渡すことになります!

課題を早く提出することも重要ですが、製作物が評価基準を満たしているかどうか、自身で判断する力も必要です。近い将来、自分が製作したものを製品として患者様に渡すことになります!

今回の実技試験で、これまでの講義内容を曖昧なまま理解していたことに気づいた学生も多かったようです。計画通りにできた学生、できなかった学生、それぞれの今後の課題が明確になったと思います。

今後の学びにしっかり活かして下さい!" target="_blank">NEW! 1年生 義肢装具基本工作論の実技試験が行われました。

今回の実技試験で、これまでの講義内容を曖昧なまま理解していたことに気づいた学生も多かったようです。計画通りにできた学生、できなかった学生、それぞれの今後の課題が明確になったと思います。

今後の学びにしっかり活かして下さい!" target="_blank">NEW! 1年生 義肢装具基本工作論の実技試験が行われました。 -

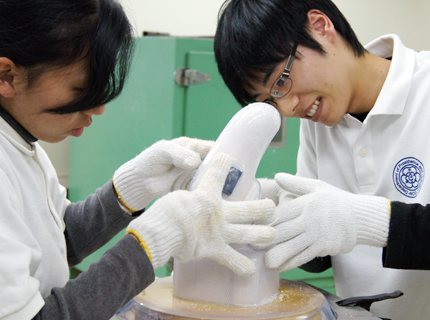

まずは、下腿部の切断端の石膏モデル(陽性モデル)を製作し、軟性内ソケットの上から、樹脂注型を行う準備をします。

液体樹脂を使って、プラスチック製のソケットを製作します。液体樹脂は数分で化学反応により硬化します。

空気が入らないように、そして厚さが均一になるように注意しながら作業することが大切です!

液体樹脂を使って、プラスチック製のソケットを製作します。液体樹脂は数分で化学反応により硬化します。

空気が入らないように、そして厚さが均一になるように注意しながら作業することが大切です!

次は、陽性モデルを割り出します。ソケット内面の軟性内ソケットを傷つけないよう、慎重に!

次は、陽性モデルを割り出します。ソケット内面の軟性内ソケットを傷つけないよう、慎重に!

ここからは義足を組み立てる段階に入ります。

義足で安全に歩行できるよう、製作理論に基づいて義足を組み立てます。

義足を作業台の上で理論通りに組み立てる工程をベンチアライメントと言います。

ここからは義足を組み立てる段階に入ります。

義足で安全に歩行できるよう、製作理論に基づいて義足を組み立てます。

義足を作業台の上で理論通りに組み立てる工程をベンチアライメントと言います。

義足を組み立てる工程では、石膏、プラスチック、木材など、さまざまな材料が使用されます。各材料の特性を理解して、正確に加工する技術が必要となります。

義足を組み立てる工程では、石膏、プラスチック、木材など、さまざまな材料が使用されます。各材料の特性を理解して、正確に加工する技術が必要となります。

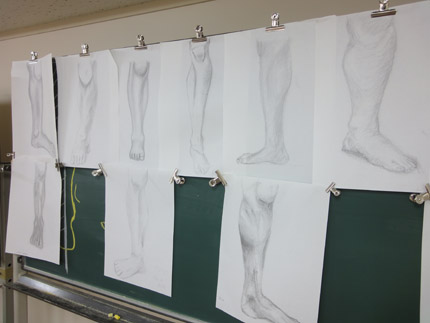

ベンチアライメントが完了すると、次はいよいよ脚の形状に削り出していきます。この工程を“型出し”といいます。

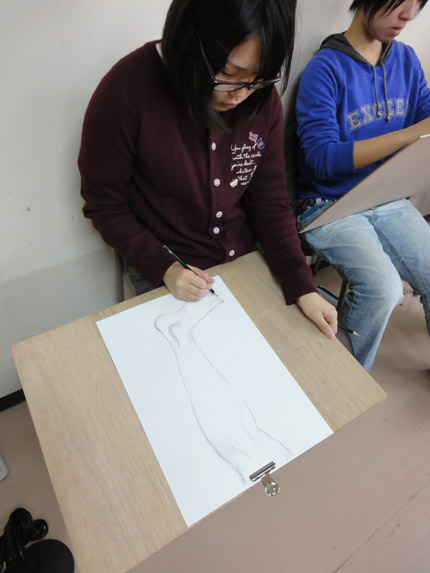

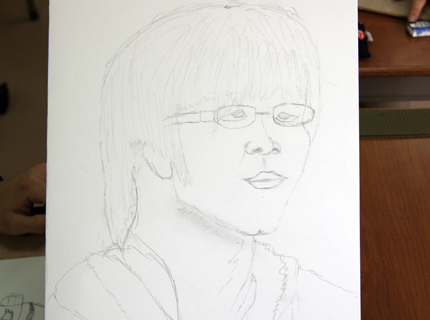

型出しの前に下腿の形状をデッサンしてみると、よりイメージがしやすいですね!

ベンチアライメントが完了すると、次はいよいよ脚の形状に削り出していきます。この工程を“型出し”といいます。

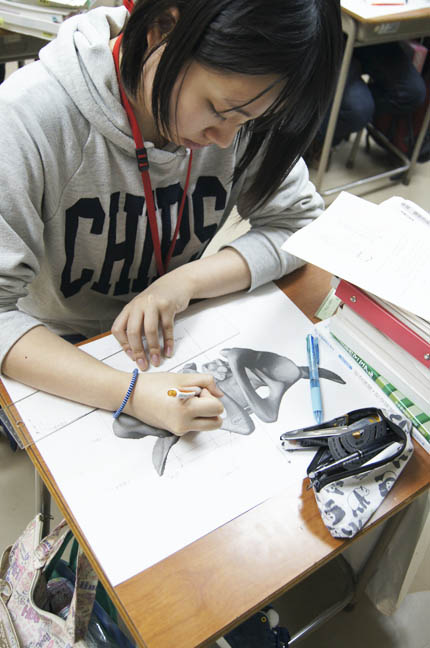

型出しの前に下腿の形状をデッサンしてみると、よりイメージがしやすいですね!

型出しの完了後、外装に肌色の樹脂を注型して完成です!先生の最終チェックを受けて、良い点や改善すべき点を教えていただきます。

型出しの完了後、外装に肌色の樹脂を注型して完成です!先生の最終チェックを受けて、良い点や改善すべき点を教えていただきます。

今回の実習で義足づくりの基礎を学んだ1年生たち。 来年は実際の切断者をモデルに義足を製作し、適合評価を受けます。 自分が製作した義足で問題なく歩行してもらえるか、楽しみですね! そのためには1年生で学んだ製作理論をしっかりと理解していることが大切ですよ!

< オープンキャンパスのご案内 > 第13回オープンキャンパスを2月20日(土)に開催いたします!

体験授業では今回のレポートでご紹介した下腿義足について、義足で立つ、歩くうえで重要な「アライメント」もついて学び、実習ではホンモノの義足を組み立ててみましょう!適切な継手、足部を選択し指定された長さの義足を組み立てられるか、チャレンジ! オープンキャンパスでは、義肢装具士を体感できる魅力的なコンテンツをたくさんご用意しています! 入試情報や学生生活など、どんどん質問して義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを再発見してください!

当日のスケジュール ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩 ◇12:00 体験授業(ホンモノの義足を組み立ててみよう!) ◇13:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇13:30 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇14:00 終 了(予定)

義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!

・義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。

これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ

" target="_blank">NEW! 1年生 PTB式下腿義足の製作実習をレポート!

" target="_blank">NEW! 1年生 PTB式下腿義足の製作実習をレポート! -

本校では患者様の多様なニーズに応えられる義肢装具士を教育するため、これまで学んだ製靴技術に加えて、オリジナルのアッパーを設計する技術を教育しています。靴型装具の機能面だけを重視するのではなく、ファッション性の面からも新たな提案をすることが義肢装具士として重要なことと考えています。

アッパーをデザインする前に、まずは歩行評価を行います。

人間の足部には、それぞれ固有のアライメントがあり、複数の運動の組合せによって歩行を可能にしています。義肢装具士は、その患者様の足部のどこに問題があり、どの関節にアプローチするべきかを的確に判断する必要があります。

アッパーをデザインする前に、まずは歩行評価を行います。

人間の足部には、それぞれ固有のアライメントがあり、複数の運動の組合せによって歩行を可能にしています。義肢装具士は、その患者様の足部のどこに問題があり、どの関節にアプローチするべきかを的確に判断する必要があります。

足部採型のデモンストレーションでは、一つ一つの工程や手技の目的を分かり易く説明していただき、教科書では学ぶことができないテクニックを間近で見られるため、学生たちの表情も真剣です!

足部採型のデモンストレーションでは、一つ一つの工程や手技の目的を分かり易く説明していただき、教科書では学ぶことができないテクニックを間近で見られるため、学生たちの表情も真剣です!

いよいよラスト(木型)からアッパーのデザインを設計して行きます。靴を製作する中で最も楽しい工程と言えますが、製作者の芸術的センスが問われる難しい工程でもあります。

いよいよラスト(木型)からアッパーのデザインを設計して行きます。靴を製作する中で最も楽しい工程と言えますが、製作者の芸術的センスが問われる難しい工程でもあります。

アッパーのデザインには、基準となる数値が多く設定されています。この数値を計算しながら、「世界に一つしかない靴」をデザインします!

アッパーのデザインには、基準となる数値が多く設定されています。この数値を計算しながら、「世界に一つしかない靴」をデザインします!

アッパーのデザインが決まったら画用紙を使って実際にアッパーを製作します。

この学生は、臨床実習で製作した靴型装具と同じデザインのアッパーを設計してみたようです。

それにしても、臨床実習で素敵な靴を作って来ましたね!

アッパーのデザインが決まったら画用紙を使って実際にアッパーを製作します。

この学生は、臨床実習で製作した靴型装具と同じデザインのアッパーを設計してみたようです。

それにしても、臨床実習で素敵な靴を作って来ましたね!

今年もさまざまなデザインのアッパーが出来上がりました!

学生たちはあまりに夢中になり過ぎて、講義時間をすっかり忘れて作業に没頭していました。

眞殿先生、今年も靴づくりの楽しさを学生たちにお教えいただき、ありがとうございました!

来年もよろしくお願いします!

今年もさまざまなデザインのアッパーが出来上がりました!

学生たちはあまりに夢中になり過ぎて、講義時間をすっかり忘れて作業に没頭していました。

眞殿先生、今年も靴づくりの楽しさを学生たちにお教えいただき、ありがとうございました!

来年もよろしくお願いします!

3年生の卒業研究で中川先生の靴を製作したチームがあり、1日履いた感想を聞きたいということで学生たちが教務室に来た時の写真です。中川先生も学生たちに靴を作ってもらいとても嬉しそうでした!

さて、一日履いた感想はどうだったでしょうか?

この研究内容は、来年2月に大阪で開催される「第12回日本整形靴技術協会学術大会」のポスターセッションにて発表予定です!" target="_blank">NEW! 2年生 靴づくりのスペシャリストによる特別講義

3年生の卒業研究で中川先生の靴を製作したチームがあり、1日履いた感想を聞きたいということで学生たちが教務室に来た時の写真です。中川先生も学生たちに靴を作ってもらいとても嬉しそうでした!

さて、一日履いた感想はどうだったでしょうか?

この研究内容は、来年2月に大阪で開催される「第12回日本整形靴技術協会学術大会」のポスターセッションにて発表予定です!" target="_blank">NEW! 2年生 靴づくりのスペシャリストによる特別講義 -

装具を製作するための情報収集の手段には下肢の輪郭を紙にトレースする方法や、ギプス包帯で下肢全体を採型する方法があります。ここでも身体に合った装具を作るために学ぶべきポイントがたくさんあります。

長下肢装具の製作実習は、学生同士がお互いの脚に合わせて製作するため、教員のデモンストレーションをしっかり見た後で、いよいよお互いの脚をトレースしていきます。

長下肢装具の製作実習は、学生同士がお互いの脚に合わせて製作するため、教員のデモンストレーションをしっかり見た後で、いよいよお互いの脚をトレースしていきます。

次は採型練習です。この装具は、ギプス包帯で採型した石膏モデルを基に製作する場合もあるため、大切な練習です。

2年生もこの時期になると、自信を持って上手に採型出来るようになっています。

次は採型練習です。この装具は、ギプス包帯で採型した石膏モデルを基に製作する場合もあるため、大切な練習です。

2年生もこの時期になると、自信を持って上手に採型出来るようになっています。

次回は来年になりますが、金属支柱の曲げ加工の様子をご紹介します。" target="_blank">NEW! 2年生 両側支柱付き長下肢装具の製作実習が始まりました。 - 見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。

集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院)

*学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。

見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ)

所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。

その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。

" target="_blank">平成28年度 一般四次入学試験 出願期間のご案内

" target="_blank">平成28年度 一般四次入学試験 出願期間のご案内 -

義肢装具士のモノづくりは、患者さんの体を採型するところから始まります、その採型したモデルをもとに個々に合った義肢や装具を製作します。

体験授業では実際に「短下肢装具の採型」を行っていただきます!

義肢装具士を体感するチャンス!!

入試情報や学生生活などどんどん質問して、義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!

当日のスケジュール ◇12:00 受 付 ◇12:30 学科説明 ◇13:15 休 憩 ◇13:30 体験授業(短下肢装具の採型をしてみよう!) ◇15:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇15:30 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇16:00 終 了(予定)

義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!

・この春、高校3年生になる方で義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。

これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!

過去のオープンキャンパスの様子はこちら 第5回オープンキャンパス 第6回オープンキャンパス 第7回オープンキャンパス

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら

義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら

" target="_blank">12月20日(日)短下肢装具を採型してみよう!

" target="_blank">12月20日(日)短下肢装具を採型してみよう! - このような能動的学習は理解が深まります。 本日担当した学生たちは「言語発達障害学」が得意になるといいな、と願っています。 " target="_blank">授業風景

-

会期中は医師、看護師、義肢装具士、理学療法士、教育関係者、靴メーカーなど500名を超える参加者が来場され、たいへん盛況な学会となりました。

学生たちは緊張しながらもホスピタリティの気持ちを忘れずに、参加者の皆さんにしっかり対応していました。

学会が無事に終わり、会長の 塩之谷 香 先生(前列中央)と一緒に記念撮影。

塩之谷先生から感謝のしるしとして、先生の著書「足のトラブル解消術」を学生全員にプレゼントしていただきました。学会運営という貴重な経験を通して、学生たちの「靴型装具」への関心も益々高まったようです。

3年生の皆さん、お疲れ様でした!" target="_blank">NEW! 3年生 学生たちが『日本靴医学会学術集会』をサポート!

学会が無事に終わり、会長の 塩之谷 香 先生(前列中央)と一緒に記念撮影。

塩之谷先生から感謝のしるしとして、先生の著書「足のトラブル解消術」を学生全員にプレゼントしていただきました。学会運営という貴重な経験を通して、学生たちの「靴型装具」への関心も益々高まったようです。

3年生の皆さん、お疲れ様でした!" target="_blank">NEW! 3年生 学生たちが『日本靴医学会学術集会』をサポート! - 見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。

集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院)

*学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。

見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ)

所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。

その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。

" target="_blank">平成28年度 一般三次入学試験 出願期間のご案内

" target="_blank">平成28年度 一般三次入学試験 出願期間のご案内 -

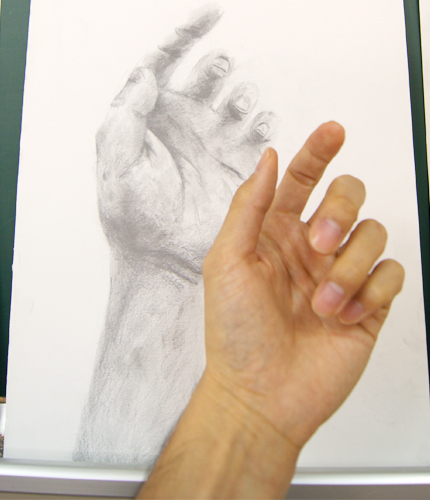

上腕義手と前腕義手それぞれのユーザー様にご協力いただき、操作方法や日常生活の苦労について様々なお話をしていただきました。器用に義手を操作する姿に驚きの声が上がります。

※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。

デモンストレーションの後は、模擬上腕義手の装着体験です。実際に装着して操作してみると、難しくてなかなか思い通りに操作できません。はじめは操作が難しかったようですが、教員が操作方法を具体的に説明すると、しばらくして操作できるようになりました。義肢装具士は製作するだけではなく、操作方法についての説明(インフォームドコンセント)も必要となり、他のリハビリスタッフと同様に切断者の社会復帰に積極的に関わります。

※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。

デモンストレーションの後は、模擬上腕義手の装着体験です。実際に装着して操作してみると、難しくてなかなか思い通りに操作できません。はじめは操作が難しかったようですが、教員が操作方法を具体的に説明すると、しばらくして操作できるようになりました。義肢装具士は製作するだけではなく、操作方法についての説明(インフォームドコンセント)も必要となり、他のリハビリスタッフと同様に切断者の社会復帰に積極的に関わります。

※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。